Qu’est-ce qu’un maire ?

La notion de maire est apparue très tôt, dès le Moyen Âge; au fil des siècles la fonction a subi de multiples évolutions !

Avant la Révolution

L’appellation maire (maior) apparait au IXème siècle pour désigner l’administrateur d’une communauté pour le compte d’un seigneur.

Dès le XIème siècle, le territoire est découpé en circonscriptions, pas forcément superposables :

- la paroisse, autour d’un curé, d’une église et d’un cimetière, administre le culte et la levée de la dîme.

- la seigneurie, circonscription judiciaire et fiscale, prélève une partie de la récolte (le champart).

- la communauté, créée dès la fin du Moyen Âge, lève l’impôt royal (la taille). Ses limites sont calquées sur la paroisse ou sur la seigneurie (surtout dans le midi de la France). Ces communautés (souvent émancipées de l’autorité seigneuriale par une charte de franchise, obtenue après le versement d’une somme d’argent) sont administrées par des conseils d’hommes élus ou cooptés annuellement par les bourgeois: les consuls dans les pays d’oc et les pairs, échevins, jurats au-dessus de la Loire, dans la France d’oïl. Ces conseils sont présidés, généralement, par le maire ; ils règlent la vie économique, la sécurité et la salubrité.

La monarchie peu à peu uniformise ces institutions municipales: elle leur retire la plupart de leurs prérogatives pour n’en faire que des instruments de perception d’impôts. Les fonctions de magistrats élus sont peu à peu supprimées : dès le XVème siècle, les maires ont commencé à acheter leur charge pour 2 ans. On retrouve donc à ce poste toujours les mêmes plus importants censitaires. Pour renflouer les caisses de l’état, un édit royal de 1692 créera les offices de maires et d’assesseurs. Ces offices remplacent les assemblées élues. Des édits du milieu du XVIIème siècle tenteront de modifier ce système : le maire sera choisi par le roi sur une liste de 3 noms proposée par les consuls.

Après la révolution

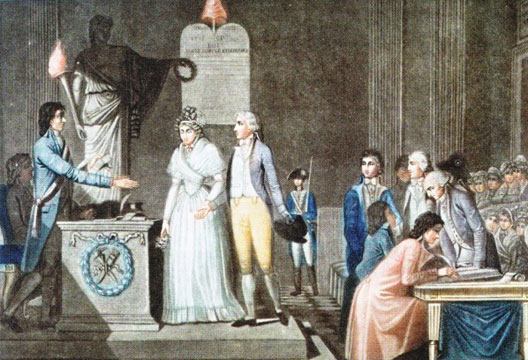

En 1789, les agents municipaux remplacent les maires : ils sont élus au suffrage censitaire pour 2 ans par les citoyens actifs de la commune, contribuables payant une contribution au moins égale à 3 journées de travail (environ 3 livres en 1789, soit 25 à 30 €). Sont éligibles les citoyens payant un impôt d’au moins 10 journées de travail. Les agents municipaux sont rééligibles, après une attente de 2 ans toutefois. La constitution de l’an III créera en plus des municipalités cantonales. Les communes comptant moins de 5000 habitants perdent de leur autonomie : elles désignent un agent et un adjoint qui se réunissent au niveau du canton sous l’autorité d’un président.

Le Consulat (constitution de l’an VIII) revient sur l’élection des agents municipaux : ces derniers sont dorénavant nommés par les préfets pour les communes de moins de 3000 habitants, par le Premier Consul pour les autres ; tous sont choisis dans des listes de notables présentées par les citoyens. Les agents municipaux reprendront alors très rapidement l’appellation de maires. À partir de l’an IX, le maire est seul chargé de l’administration communale, les conseillers n’étant consultés que lorsque le maire le juge utile. Ce pouvoir absolu perdure jusqu’en 1867.

La Restauration rétablit le suffrage censitaire (après 1820, pour favoriser la noblesse, les plus riches auront un droit de vote double) mais conserve la nomination des maires. Après 1831 (monarchie de Juillet), les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans (le cens requis pour voter passe de 300 à 200 fr et l’âge des électeurs abaissé de 30 à 25 ans) ; les maires restent nommés soit par le préfet (communes de moins de 3000 habitants) soit par le roi.

Pendant la Seconde République (juillet 1848-1851), le suffrage devient universel masculin (hommes de plus de 21 ans, résidents depuis plus de 6 mois au même endroit; en sont exclus les français habitants l’étranger, les détenus et le clergé). Les maires des communes de moins de 6000 habitants sont élus par le conseil municipal, les autres sont toujours nommés par les préfets. En 1850, la loi du 31 mai exige 3 ans de domicile dans le canton d’élection et l’absence de condamnation. En 1852, le suffrage universel masculin est à nouveau modifié, tronqué pour les seuls militaires (ne peuvent voter que les militaires qui sont en congé et présents dans leur commune d’origine lors du scrutin).

Pendant le Second Empire, jusqu’en 1870, les maires sont nommés par les préfets pour les communes de moins de 3000 habitants, mais pour une durée de 5 ans.

Après 1870, les maires sont élus par le conseil municipal, sauf dans les chefs-lieux de cantons et les villes de plus de 20 000 habitants, où ils continuent à être nommés par les préfets. Le 5 avril 1884, une loi établit le principe d’une élection des maires et des adjoints par le conseil municipal, quelle que soit la taille de la commune (Paris est exclue de la loi) et fixe le mandat à 4 ans.