Léon Salièges (1827-1895)

Un serviteur des Postes au temps des grandes réformes

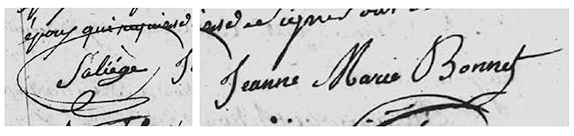

Léon Étienne Germain Salièges naît le 10 novembre 1827 à Castelnaudary (Aude). Il est le fils d’un couple de boulangers. Son père Jean-Baptiste (1799 – 1881) est originaire de Saint-Martin-Lalande et vient d’une famille d’officiers de santé. Sa mère Jeanne Marie Bonnet (1803 – 1866) est originaire de Castelnaudary même, où ses ascendants sont aubergistes-cuisiniers depuis plusieurs générations (voir la généalogie ici).

Archives départementales de l’Aude – 100NUM/AC76/1E157 acte n°18

Le couple a deux autres enfants : Jacques (1823-1827) et Jeanne « Marie » Jacquette (1830-1876); célibataire et sans postérité, elle restera toute sa vie aux côtés de ses parents.

Peu de choses sont connues sur les jeunes années de Léon. Études à Castelnaudary : le recensement de 1846, indique qu’âgé de 18 ans, il est étudiant et habite chez ses parents. Il a pu passer le baccalauréat et peut-être suivre une année de droit. Il est entré dans l’administration des Postes qui alors dépendait du ministère des Finances : il a dû débuter comme surnuméraire, à Castelnaudary ou dans sa région.

Son relevé de carrière, établi lors de son départ en retraite, indique qu’il a été titularisé dans l’administration postale le 25 janvier 1949, à l’âge de 21 ans.

Au XIXᵉ siècle, les services postaux français connaissent une profonde mutation : développement du réseau ferroviaire pour le transport du courrier, mise en place des boîtes aux lettres dans les communes, amélioration du service rural et apparition du télégraphe électrique.

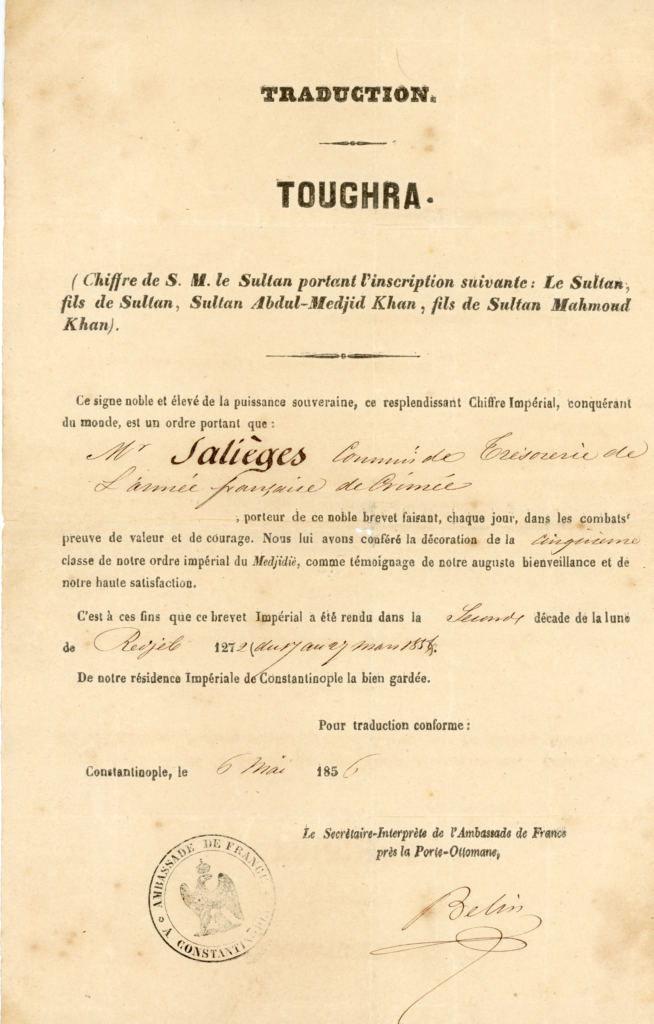

Il n’a pas été trouvé de dossier militaire ou de fiche matricule à son nom. On sait seulement qu’il a été commis de trésorerie de l’armée française en Crimée, pendant la guerre opposant l’Empire russe à la coalition réunissant turcs, français, anglais et sardes. L’Empire Ottoman, en mars 1856, lui décernera pour cela l’ordre impérial du Medjidié (5ème classe).

Ci-dessus:

Avers de la croix de chevalier de 5ème classe de l’ordre impérial du Medjidié.

Ci-contre:

La traduction du diplôme. L’original en turc n’a pas été retrouvé dans les documents qui m’ont été transmis.

(Archives familiales)

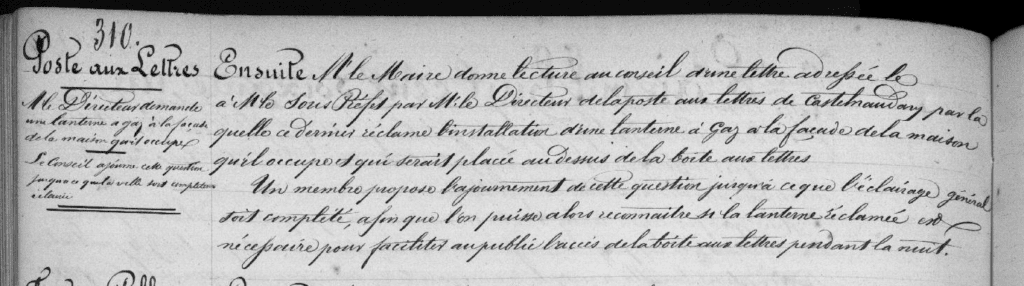

Léon a dû se faire remarquer rapidement par ses qualités d’organisation et son sens de la discipline administrative. En effet, dès 1858, il est directeur de la Poste aux lettres de Castelnaudary. À ce titre, il demande par courrier adressé au sous-préfet que le conseil municipal fasse installer une lanterne à gaz au-dessus de la boite aux lettres situées sur la façade de la maison où il habite (rue du Planoulet Saint-Jean).

Le conseil ajourne cette demande jusqu’à ce que l’éclairage général soit complété, afin de pouvoir juger de la nécessité de cette lanterne pour faciliter l’accès nocturne à la boite. Au cours de la même séance, le conseil demande l’installation d’une boite aux lettres à la gare pour que les négociants bénéficient d’une heure supplémentaire sur l’heure de fermeture de la boite au bureau central.

(Archives départementales de l’Aude – 107NUM/AC76/1D16)

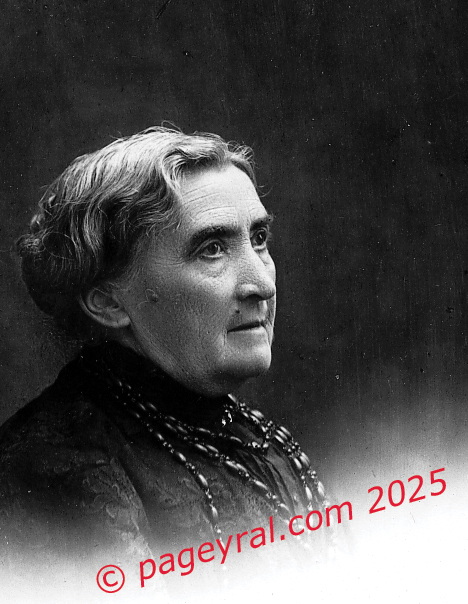

Le 12 janvier 1859 Léon épouse à Castelnaudary Anne Noéline Christine dite Noëmi Denat. Noëmi, née le 6 avril 1836 à Castelnaudary, est la fille d’Auguste Denat (1806-1889), saint-simonien convaincu, un temps fabricant de papier à Brousses-et-Villaret (Aude), propriétaire et rentier, et de Marie Galtier (1809-1851).

Un contrat de mariage a été conclu : régime dotal avec stipulation que les biens de la future seront paraphernaux1.

1 biens paraphernaux : les biens personnels de la future sont laissés à sa jouissance et à son administration.

La future apporte en dot tous les biens qu’elle a reçu aux décès de sa mère et de sa sœur Augustine (décédée en 1853). Le futur apporte 13 000 Fr (somme grossièrement équivalente à 30 000 à 40 000 € de 2025), dont ses parents lui font donation et qui seront payables, sans intérêts, après leur décès.

Le 15 octobre 1859, rue du planoulet Saint-Jean à Castelnaudary, naît leur premier enfant, Joseph Salièges.

Fin 1861 ou début 1862, Léon est nommé directeur du bureau de poste de Vitry-le-Français dans la Marne (actuel Vitry-le-François). Il reste peu de temps à ce poste : le 18 février 1863, il est nommé sous-inspecteur des Postes à Strasbourg. Cette nomination intervient à une période où l’Alsace est un carrefour majeur du réseau postal, avec des liaisons vers Paris, l’Allemagne et la Suisse.

Mais il ne reste pas très longtemps à ce poste : le 16 mars 1864, il est nommé inspecteur des Postes de la Haute-Loire. Quelques mois plus tard, en mars ou avril 1865, il prend la direction du service départemental des Postes de ce département. Cette fonction implique la supervision du personnel, la gestion des recettes, la coordination des nouvelles liaisons ferroviaires transportant le courrier et les modifications que cela entraine pour les liaisons routières.

Léon et sa famille habitent le Puy-en-Velay, boulevard d’Espaly. C’est dans cette ville que naissent deux enfants : le 2 avril 1865 « Henri » Jean Étienne Emmanuel Salièges, notre grand-père, et Augustine Marie Jeanne « Gabrielle » le 5 septembre 1872. Cette dernière décède à l’âge de 5 ans à Castelnaudary, rue du Planoulet Saint-Jean dans la maison d’habitation d’Auguste Denat, son grand-père maternel.

En août 1869, le conseil général de la Haute-Loire le nomme pour un an renouvelable dans le jury d’expropriation du département, chargé de déterminer les indemnisations lors des expropriations d’utilité publique.

(archives familiales)

Au début de la Troisième République, le 18 septembre 1872, Léon est nommé à La Rochelle, directeur des Postes du département de la Charente-Inférieure (l’actuelle Charente-Maritime). La ville, alors important port de commerce et de pêche, connaît une activité postale soutenue, notamment avec les liaisons maritimes vers les colonies. Son séjour dans cette ville est marqué par un incident, largement rapporté dans la presse locale, qui entrainera sa mutation. Les radicaux du département accusent le facteur Pelletreau, un ancien zouave, amputé du bras droit au Mexique et décoré de la médaille militaire, d’avoir participé à des activités politiques en violation de son devoir de réserve et exigent sa destitution. Après une enquête qui montre que la dénonciation est mensongère, Léon refuse de sanctionner son facteur et un de ses receveurs, M. Jeanneau, lui aussi impliqué dans l’affaire. Les radicaux redoublent alors de fureur et exigent la rétrogradation de Léon Salièges. L’administration des Postes, sous l’insistance du préfet qui tenait à calmer les radicaux du département, finit par déplacer Léon, sans que cela soit une réelle disgrâce : il passe d’une direction de 3ème classe (la Charente-Inférieure) à une direction de 2nde classe (le Gard) mais sans modification de ses appointements. Cette absence de modification peut s’expliquer (d’après le Cercle Généalogique PTT avec lequel j’ai été en contact) par des règles d’avancement en grade et d’évolution d’indice complexes.

Le 20 juillet 1876, il prend donc la direction des Postes du département du Gard, à Nîmes, région où le courrier joue un rôle crucial pour le commerce vinicole et textile.

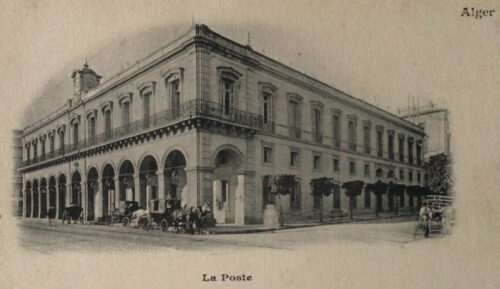

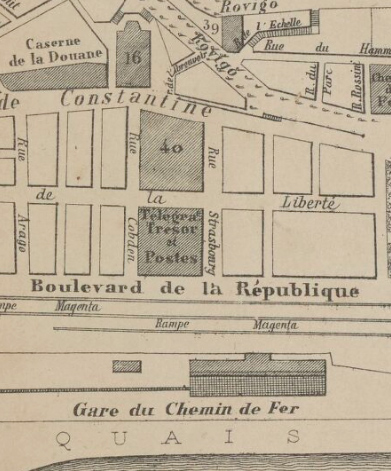

Deux ans plus tard, le 6 avril 1878, sa carrière prend une nouvelle dimension, coloniale. Il est nommé receveur principal à Alger.

(carte de la ville d’Alger par Oliver Mac Carthy 1880 – gallica.bnf.fr)

La famille, en particulier sa petite fille Simone Salièges, épouse Redon, a toujours pensé que cette mutation, suite de l’affaire rochelaise, était une punition. D’après le Cercle Généalogique PTT, on ne peut là aussi retenir une punition pour cette dernière mutation. Cette affectation est prestigieuse, recherchée par de nombreux fonctionnaires, et témoignerait plutôt de la confiance de l’administration : le receveur principal y supervise les opérations postales dans un contexte d’expansion des infrastructures coloniales. De plus, cette mutation s’accompagne d’un intérêt financier non négligeable : le receveur avait une commission sur les bons du trésor vendus par ses services. Quoiqu’il en soit, cette mutation ne semble pas l’avoir enthousiasmé : dans une lettre à un de ses cousins il précise que cette mutation n’aura qu’un temps, jusqu’à la retraite. Son père, Jean Baptiste veuf depuis quelques années, le rejoint rapidement et réside à Alger jusqu’au retour en métropole de Léon.

(archives familiales)

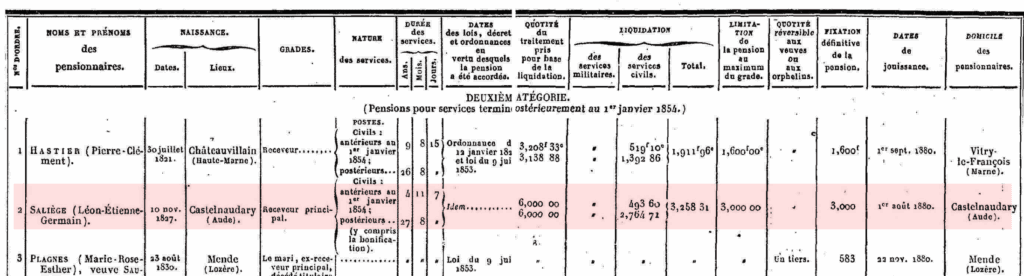

Le 1er août 1880, à l’âge de 52 ans, après 32 ans 7 mois et 7 jours de carrière au service de l’État, Léon Salièges est admis à la retraite. Sa pension s’élève à 3 258,31 Fr (mais elle est limitée à 3 000 Fr, montant maximum pour son grade).

Il se retire avec son épouse dans son Sud-Ouest natal, et s’installe aux Burlats (Soupex – Aude) dans la propriété de son beau-père Auguste Denat. Il est par la suite retourné avec Noëmi à Alger : ils sont présents au mariage de leur fils Joseph avec Charlotte Paupert le 15 janvier 1884. L’acte de mariage indique même qu’ils sont à nouveau domiciliés à Alger.

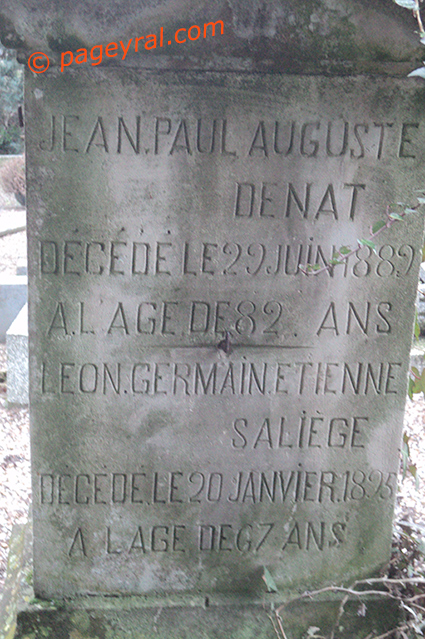

Léon décède aux Burlats, âgé de 67 ans, le 20 janvier 1895. Il est inhumé le lendemain dans le cimetière de la commune.

Lorsque les photos ont été prises la concession était en cours de reprise par la mairie. (Photos Guillemette B-G)

Par sa carrière, Léon Étienne Salièges incarne le profil des hauts fonctionnaires des Postes au XIXᵉ siècle : mobile, impliqué dans la modernisation du service public et dans son extension, tant sur le territoire métropolitain que dans les colonies. Son parcours illustre une époque où l’administration postale était l’un des piliers de la cohésion nationale, reliant villes et campagnes, métropole et outre-mer.

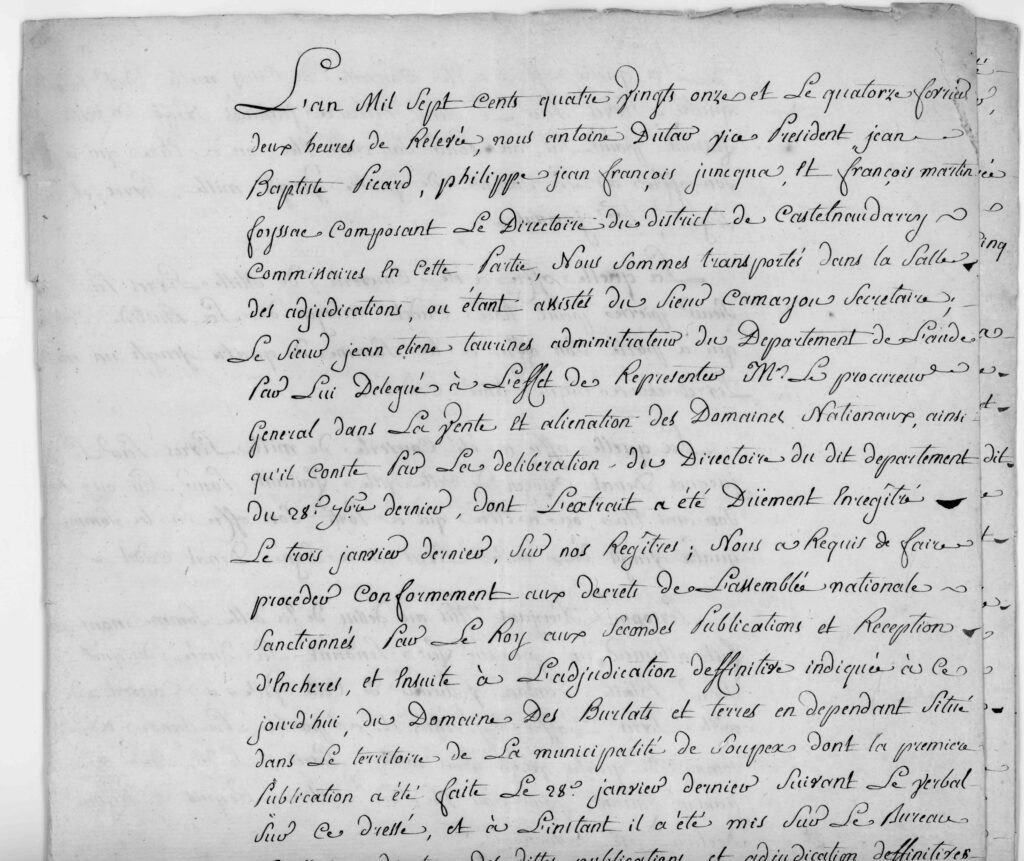

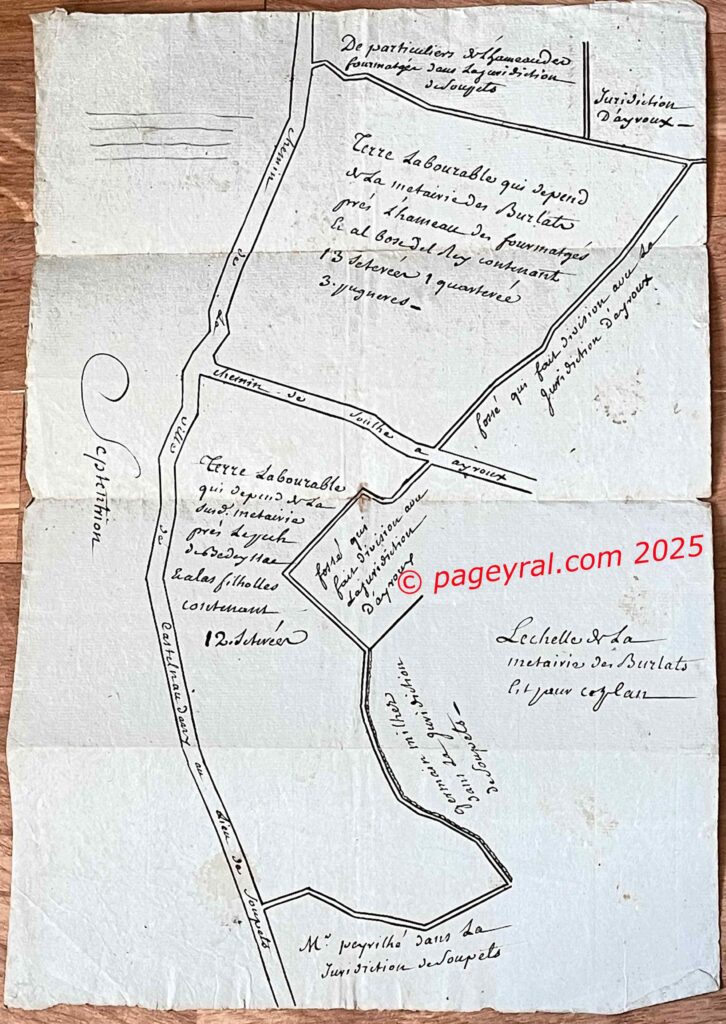

Le domaine des Burlats, dans le territoire de la municipalité de Soupex, a été confisqué au chapitre de Lautrec au début de la révolution comme bien national. Il a été acheté aux enchères par Jacques Denat cadet le 14 février 1791. La mise à prix est de 74 866 livres: Jacques Denat, remporte l’enchère au 8ème feu pour 90 700 livres (ce qui correspondrait -très!- grossièrement à 800 000 € de notre époque). Il doit régler 12% de cette somme (10 884 livres) dans les 15 jours : le 16 février il a effectivement réglé 10 900 livres au trésorier du district, Jean Escaffre. Le solde est à régler en 12 ans, avec un intérêt de 5%.

Début de l’acte d’adjudication et plan d’une partie des terres du domaine des Burlats.(archives familiales)

Le 10 janvier 1830, quelques semaines avant son décès, Jacques Denat fait donation du domaine à son fils Barthélemy et à son petit-fils Barthélémy, issu du mariage de sa fille Marguerite avec Jean Caldairou. Le bien ne pouvant être morcelé sans dépréciation, Barthélémy Denat reçoit la totalité de la propriété sous plusieurs conditions : payer les dettes que laisse son père, le nourrir, soigner et entretenir, et payer dans 10 ans à Barthélémy Caldairou la somme de 38 000 Fr pour la portion virile (part d’héritage lui revenant). Caldairou s’engage à ne rien exiger en sus de cette somme, qui comprend en particulier les 15 000 Fr de dot de sa mère qui n’ont pas été réglés.

(archives familiales)

Après le décès de Barthélémy Denat, les Burlats reviennent à son fils Auguste. Au décès de ce dernier en 1889, la propriété est transmise à Noëmi Denat, épouse de Léon. En 1909, à son décès, Joseph et Henri Salièges en héritent et la revendent rapidement, en 1911, tous deux s’étant fixés en Afrique du Nord.

Sources : Almanach Impérial, Bulletin mensuel de l’Administration des Postes (1855–1878), Bulletin mensuel des Postes et Télégraphes (après 1878). Le Courrier de La Rochelle, L’Écho Rochelais (sur les sites de la BNF et de Gallica), Affaires communales (Castelnaudary) Archives départementales de l’Aude. Archives familiales.

Texte mis à jour le 11 décembre 2025

5 commentaires

solange

c’est passionnant ! c’est amusant de penser que quand apres mon bac j’ai choisi absolument d’aller à Alger pour faire des etudes superieures .Il n’etait pas question pour moi de traverser la Mediterranée et d’aller à Paris .Bref je l’ai rapidement passée ensuite et le retour à Alger avec deux enfants et ou Laurent est né n’a pas été couronné de succés!!! mais comme disait l’autre « Je ne regrette rien »!!!

solange

Pas trés soignée la ferme !!

BMPageyral

D’après les photos de fermes de l’époque que j’ai pu voir, elle est dans la norme!

Nicole

Merci Bernard, encore tout un pan de l’histoire familiale qui s’éclaire grâce à tes recherches. C’est passionnant !

Bernard

Il y a encore bien des choses à découvrir …