Mais c’est qui celui-là ?

En cherchant sur Internet le nom Pageyral, je suis tombé il y a quelques années sur un Charles Mathieu Sylvestre de Dartein sieur de Pageyral, baron de Thanvillé.

Sieur de Pageyral ? je ne vois pas pourquoi ce Dartein, dont je n’ai jamais entendu parler et que Jean Gueydan n’a jamais cité dans son livre sur la famille, utilise cette appellation … Pageyral est un nom peu fréquent : un seul toponyme lui correspond en France, à Tayac, berceau de la branche paternelle.

Sieur de Pageyral ? au 18ème siècle notre aïeul Guillheaume Mercier, époux de Jeanne Parade, se faisait ainsi appeler. Là, je comprends, Guillheaume est né vers 1702 à Tayac. Mais Dartein ?

En route pour écumer internet et essayer de trouver le pourquoi de cet « emprunt ».

Thanvillé? un village d’Alsace, dans le Bas-Rhin, à 11 km de Sélestat, dans le Val de Villé sur la route du Sel. Ça n’aide pas beaucoup, c’est bien loin du Périgord.

Internet permet de trouver rapidement que Charles de Dartein est né à Toulon, le 30 décembre 1749. Il est le fils de Jean Dartein, fondeur entretenu (i.e. travaillant pour le roi) et de Anne Geneviève Colmont. Aucune particule, aucun titre ou signe de noblesse n’apparait dans l’acte de baptême, et en tout cas rien qui puisse orienter vers le Périgord.

Sa vie est facile à tracer.

Son père, Jean dit Jean-Baptiste, est depuis 1744 directeur de la Fonderie Royale de Toulon. La fonderie travaille bien évidemment pour la marine des rois de France. Mais le roi paye mal et sa marine ne passe commande qu’occasionnellement. Pour survivre la fonderie doit, comme les cinq autres fonderies royales, trouver d’autres marchés. Ainsi, Jean Dartein est-il amené à fondre des cloches dans le Var ((Méounes-lès-Montrieux, Le Beausset, La Garde-Freinet) et à renouveler, vers 1760, l’artillerie du Pape : particulièrement content de son travail, Benoît XIV (ou plus vraisemblablement Clément XIII) le fait comte palatin et chevalier de l’Éperon d’Or. En 1756, Jean Baptiste est envoyé « par le Ministre de la Marine » dans des fonderies royales « où le service était plus urgent et avait besoin d’un grand connaisseur » : Ruelle en Angoumois et Saint-Gervais (Haute-Savoie). Il se rend ensuite à la Fonderie de Strasbourg et en devient directeur puis, passant de la Marine à la Guerre, est nommé commissaire général des fontes de l’artillerie de Strasbourg. Il est anobli par le roi en août 1778 et reçoit la croix de chevalier de l’ordre de Saint-Michel en 1780.

Donc toujours rien pour expliquer ce « sieur de Pageyral ».

Charles Dartein (la particule n’existe pas sur son acte de naissance) est le 3ème enfant d’une fratrie comportant 5 garçons et 3 filles, dont seulement 3 atteindront l’âge adulte :

- Jean « Félix » de Dartein (1747-1788)

Jean Félix débute sa carrière comme avocat au Conseil souverain d’Alsace. Dès son plus jeune âge, il est aussi formé par son père au métier de fondeur et obtient le brevet de commissaire général adjoint aux fontes, ce qui lui permet de prendre la succession de son père lorsque celui-ci, malade, ne peut plus exercer ses fonctions. Il sera directeur de la fonderie de Strasbourg de 1781 à 1788. En 1786 il est fait chevalier de l’ordre de Saint-Michel. La même année, il achète au baron de Lort de Saint-Victor la baronnie et le château de Thanvillé (qui alors est une seigneurie lorraine enclavée en Alsace) et se fait appeler « seigneur de Thanvillé pour le tout, de Saint Pierre et de Saint Maurice en partie ».

- Charles Mathieu Sylvestre de Dartein (1749-1814)

Charles Mathieu Sylvestre fait ses études chez les jésuites à Strasbourg puis est licencié ès lois.

1770 : il devient avocat au Conseil souverain d’Alsace. Comme son frère aîné il se forme en même temps au métier de fondeur.

1777 : il est nommé commissaire général surnuméraire des fontes de l’artillerie, mais s’efface devant Jean Félix sachant la fonderie « réservée avec justice aux grands talents de (s)on frère aîné » et s’oriente vers une carrière administrative.

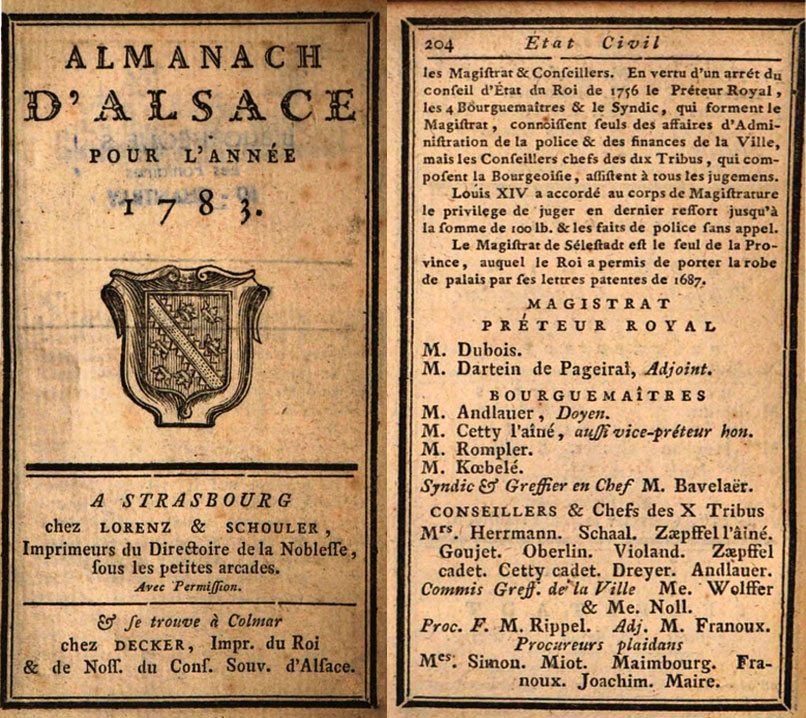

1779 à 1789, il est Préteur royal adjoint puis Préteur royal de Schlestadt (Sélestat, une des 10 villes impériales d’Alsace) : il y est le représentant du roi et à ce titre membre du Conseil de qui dirige la ville et préside les différents tribunaux. Dans les documents de cette époque, il apparait sous le nom de Dartein de Pageiral.

1781 : il est nommé commissaire général surnuméraire et adjoint des fontes de l’artillerie aux côtés de son frère Félix, mais s’efface devant lui.

1787 : élu député aux assemblées provinciales de la Noblesse à Sélestat, paradoxalement comme représentant du tiers état mais sans renoncer aux titres nobiliaires de famille. Il épouse Marie Françoise Rosalie de Salomon, issue d’une vieille famille de Colmar.

1788 : au décès de Félix, il rachète le titre et le château de Thanvillé à sa belle-sœur Marie Louise Adélaïde Prat (il verse pour cela 92 000 livres, soit l’équivalent de 1,4 millions d’euros !). Il est nommé commissaire général des fontes et succède à son frère. Il devient directeur de la fonderie à partir de 1790. Pendant la révolution et la terreur, il est inscrit sur la liste des suspects et échappe de peu à la guillotine grâce à son poste : la France, en guerre contre l’Autriche, a besoin de canons. Après la révolution, il est le 3ème citoyen le plus riche de Strasbourg.

1801 : il est conseiller du département du Bas-Rhin et achète le château de Kolbsheim.

Juillet 1804 : il est évincé de son poste de directeur des fonderies royales.

1807 : il achète une partie de l’hôtel de Saxe à Strasbourg (la partie donnant sur la rue des Charpentiers).

1808 : il est conseiller à la préfecture de Strasbourg.

1814 : il décède dans son château de Kolbsheim.

- Jean Hermine de Dartein (1763-1809)

Jean Hermine embrasse la carrière militaire : il est capitaine au régiment de Chamboran-Hussards puis au 17ème régiment de dragon. Malade, il est pensionné.

Si ces éléments permettent de confirmer que Charles de Dartein a accolé le titre « Sieur de Pageyral » à son nom, on ne sait toujours pas pourquoi il a choisi celui-ci.

Il faut donc continuer à chercher.

L’étude de l’ascendance maternelle n’apporte aucun renseignement utile.

Sa mère Anne Geneviève Colmont et ses grands-parents maternels sont nés à Toulon ou dans la région, d’une famille picarde, originaire de Saint-Quentin.

Son arrière-grand-père maternel, Charles, après une jeunesse orageuse, s’est installé et marié à Toulon et a occupé à l’Arsenal de la Marine un emploi de directeur « de tout ce qui compose le ferrage des vaisseaux ».

Son grand-père Jean-François, maître serrurier, a pris la suite de son père à l’Arsenal.

En déchiffrant l’acte de mariage de ses parents Jean Baptiste et Anne Geneviève en date du 4 novembre 1745 à Toulon, on trouve enfin la réponse : Jean Baptiste est arrivé à Toulon en 1734 à l’âge de 15 ans, au décès de son père, et sa mère, Marie Pecharry, a consenti à l’union dans un acte signé Duclaux curé de Tayac et Mercier juge du dit Tayac !

Jean Baptiste Dartein est donc originaire de Tayac, où il est baptisé le 16 mars 1719. Il est le fils de Pierre (ca 1685-1732) et de Marie Pecharry (ca 1691-1771).

Pierre Dartain était commissaire des fontes du roi, maître fondeur de cloches et de canons. Le titre de commissaire des fontes du roi a peu de signification. Pour certains ce titre indique que Pierre était propriétaire de sa forge des Eyzies (peut-être la forge du Rouvellet qui existait à cette époque) et qu’il en a hérité de ses parents et sans doute de ses grands-parents comme l’indiquent 2 certificats de 1774 pour l’un et 1778 pour l’autre. Toutefois, comme les recherches de Michel Schreiber le montrent, il n’a été retrouvé aucun document d’époque prouvant que les Dartein étaient propriétaires des forges où ils exerçaient leur art.

Transcription du certificat du 26 décembre 1774 :

« Nous soussignés principaux habitants de la paroisse de Tayac certifions que … Jean Dartein natif de ce bourg et fils de Pierre Dartein mestre fondeur tant d’artillerie que de cloches depuis plusieurs générations et que tant lui que ses prédécesseurs ont toujours travaillé pour sa Majesté tant aux fonderies de fer et fontes et que déffunt son grand-père avait enseigné à Monsieur Landoulette maitre fondeur extraordinaire dans les arsenaux royaux … »

Le document est signé du curé, du juge, du procureur fiscal et de 3 habitants.

Transcription du certificat du 15 avril 1778 :

« Nous soussignés sindic et principaux habitants de la paroisse de Tayac en Périgord … certiffions … Jean Baptiste d’Artein commissaire général des fontes de l’artillerie … est né d’une très honneste famille … que depuis un tems immémorial, elle s’est distinguée par ses talents dans l’art des fonderies en fer et bronze… ».

Le document est signé du curé, du procureur fiscal, du greffier, du juge et de Mercier cadet.

(Les transcriptions sont de l’Abbé de Dartein)

Marie Pecharry avait un frère, François Pecharry, lui aussi fondeur et sans doute élève de Pierre ou de son père. François Pecharry est devenu le directeur des Forges royales de Toulon où il a fait venir son neveu Jean Baptiste à la mort de son père. Ce passage du Périgord à Toulon n’a rien d’étonnant : les canons fondus en Périgord (où les forges étaient nombreuses) l’étaient pour la Marine. Après avoir été éprouvés à Libourne, ils étaient envoyés par voie d’eau à Toulon.

La découverte récente de biographies de Jean et Charles Dartein, écrites par leur descendant l’Abbé de Dartein, publiées à Colmar dans la Revue Alsacienne en 1936 et 1938, a permis de d’étoffer et compléter ces recherches.

En 1781, les trois frères héritiers de Jean Baptiste Dartein font dresser l’inventaire des quelques biens qu’il possédait encore ou avait possédé à Tayac. Charles pour se différencier de son frère avait pris le nom de l’une d’elle. L’abbé précise qu’au décès de Jean Baptiste, la terre de Pageyral était déjà passée « aux mains de Mercier connus sous le nom de Pageyral et alliés des Dartein ».

Il est difficile d’aller plus loin : les registres paroissiaux de Tayac sont très incomplets pour cette période. Tout ce qu’il a été possible de trouver est fragmentaire :

Le plus ancien couple dont on trouve la trace à Tayac est constitué de Jean Dartain (ca 1620- 5/7/1671), fondeur, et de Marie Françoise Mercier. On ne sait pas grand-chose d’elle, sinon qu’elle a été mariée 2 fois : la première fois avec Jean Dartain vers 1650 et la seconde en 1676 avec Jean Castagnet. Faute de documents, il n’y pas de possibilité de savoir si elle a un lien avec nos ancêtres.

Le couple a eu 3 enfants : Yzabeau en 1654 et Gabrielle en 1657 (on ne leur connait pas de descendance, elles sont peut-être mortes en bas âge) et Jean.

Jean (1660-1714), lui aussi maitre fondeur, a épousé, sans doute en 1683, Anne Duval, elle aussi de Tayac, dont il a eu un fils, Pierre.

Pierre (ca 1682 – 13/01/1732 à l’âge de 50 ans) aurait été marié 2 fois :

- avant 1707, avec Bernine Archambeau dont il a eu 2 fils : François(1707 ; on ne sait rien de plus sur lui) et Jean (1709-1774).

Jean, fondeur, était l’héritier de la forge familiale ; il est sans doute décédé sans postérité, car en 1782 dans l’inventaire fait par les descendants Dartein la forge est occupée par notre ancêtre François Mercier, sieur de Pageyral. - en 1715, avec Marie Pecharry (ca 1691-30/10/1771 à l’âge de 80 ans), dont il a eu 2 enfants Marthe (parfois par erreur appelée Marie) et Jean dit Jean-Baptiste.

– Marthe (1716-1766 à l’âge de 50 ans) a épousé François Souffron (date non connue) et a eu 2 enfants : un fils, Jean, mort en 1760 à l’âge de 9 ans et Marie (ca 1746-an IX). Marie a épousé Guillaume Lassudrie (1730-1782), un petit-fils de notre aïeul Léonard Mercier-Pageyral (ca 1659-1739) lui-même un temps maître de forges (il habitait la maison en face de la forge du Rouvelet en bordure de la route de Tursac).

– Jean dit Jean-Baptiste a eu 8 enfants : Jean François Bertrand (1746-1746), Jean Félix (1747-1788), Charles Mathieu Sylvestre (1749-1814), Marie Anne Françoise (1751-1757), Marie Rose (1754-1756), Élisabeth Marguerite Agathe (1757-1759), François Pierre (1759-1763) et Jean Hermine (1763-1809).

Le cousinage avec la famille Dartain est peut-être lointain, mais permet à l’Abbé de parler de familles alliées (d’autant que les registres étant incomplets pour Tayac, il peut y avoir d’autres liens qui nous restent inconnus).

Seul Charles Mathieu Sylvestre a eu une descendance, ses frères et sœurs étant décédés jeunes ou sans postérité :

- Félicité Marguerite Geneviève Adélaïde (1788-1856) a épousé Bertrand Pierre Castex (1771-1842), général d’Empire, baron en 1808 puis vicomte héréditaire en 1822. Elle héritera du château de Thanvillé.

- Charles Hermine Louis Honoré (1789-1814), avocat à la cour royale de Colmar, sous-préfet de Strasbourg en 1811.

- Gustave Pierre (1792-1812). Après l’école militaire de Saint-Germain en Laye, il participe à la campagne de Russie comme sous-lieutenant au 23ème régiment de chasseurs et comme ordonnance de son beau-frère le général Castex, sous les ordres du Maréchal Oudinot. Il est décédé pendant la retraite de Russie à Marienwerder (actuelle Kwdzyn en Poméranie, Pologne)

- François Félix (an IV-1866). Il se fait appeler Dartein de Saint-Maurice et fait des études de droit. Inscrit au barreau de Paris, il devient secrétaire particulier du préfet du Doubs, le vicomte Villiers du Terrage. En 1826 il est sous-préfet de Lavaur (Tarn) puis de Sarrebourg. À la révolution de 1830, il se démet de ses fonctions, et se retire à Strasbourg où il redevient avocat. En 1848, il est élu au conseil général, représentant le canton de Villé. Opposé au Second Empire, il se retire définitivement de la vie politique. Il sera aussi vice-président de la Société des Sciences, Arts et Agriculture du Bas-Rhin. Il dessinait et peignait, et a réalisé des albums sur ses excursions en Suisse et dans les Pyrénées.

- Armand Théodore (an VII-1884). Il embrasse lui aussi la carrière militaire : engagé à 18 ans, il passe par l’école de Saumur. Il devient officier des chasseurs à cheval, garde du corps du comte d’Artois (le futur Charles X). En 1823, il participe à la campagne d’Espagne comme sous-lieutenant et officier d’ordonnance de son beau-frère Castex. En 1826, il est sous-lieutenant aux Lanciers de la Garde Royale, puis est envoyé dans les Hussards à Thionville. La révolution de 1830 interrompt sa carrière : comme son frère il refuse de prêter serment. De 1840 à 1846, il est conseiller général du Bas-Rhin, représentant le canton de Rosheim. Il est maire d’Ottrott où il a sa résidence. Il a épousé successivement 2 sœurs : Marie Françoise Caroline Laurent (1814-1834) puis Marie Cécile Laurent (1816) dont il a eu 9 enfants.

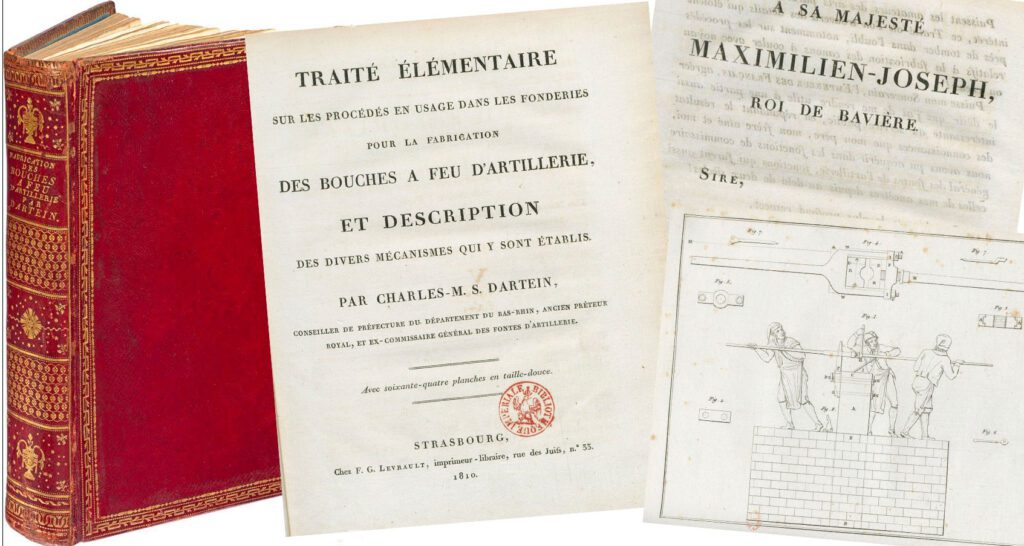

Charles Mathieu Sylvestre Dartein a écrit deux ouvrages, imprimés par Levrault à Strasbourg:

- 1806 : Observations sur les fontes des bouches à feu et sur la manutention des fonderies.

- 1810 : Traité élémentaire sur les procédés en usage dans les fonderies pour la fabrication des bouches à feu d’artillerie et description des divers mécanismes qui y sont établis (64 planches). L’ouvrage est dédié au roi de Bavière Maximilien-Joseph qu’il avait bien connu.

La famille de Dartein, de lointains cousins, avait donc bien un lien avec Tayac et le lieu-dit Pageyral. Mais les biens que Jean-Baptiste et sa famille possédaient à Pageyral n’étaient, d’après le texte écrit par l’Abbé de Dartein, plus en leur possession dès la fin de la décennie 1790 et que des Mercier de la Forge utilisaient le nom Pageyral depuis au moins 1739! Charles de Dartein n’aurait donc pas dû utiliser l’appellation « sieur de Pageiral » lorsqu’il était Préteur royal à Sélestat. Mais bon, nous ne lui en voudrons pas.

Si vous cherchez bien, vous pourrez trouver dans la cour des Invalides des canons signés Dartein et si jamais vous allez au Kef, vous pourrez y voir des couleuvrines fondues par la famille Dartein.

Manières d’écrire le nom Dartein

Selon l’époque ce nom s’est écrit de différentes façons, reflétant sans doute la prononciation locale :

- Pendant la période périgourdine, la terminaison était ain : Dartain

- Pendant la période toulonnaise puis alsacienne la terminaison est devenue ein : Dartein

- Lorsque Jean Baptiste a reçu ses lettres de noblesse, il a choisi de signer d’Artein. Cette façon n’a pas été reprise par ses descendants qui se sont contentés de « de Dartein ».

Un grand merci à Michel Schreiber, auteur d’un très intéressant ouvrage en deux volumes sur l’Histoire de la Famille Dartein, qui m’a permis de corriger erreurs et imprécisions dans cette étude.

Texte mis à jour le 13 août 2024

4 commentaires

Guillemette

Bravo Bernard !

belles recherches et tout à fait innovantes

Guillemette

BMPageyral

Merci, et je me suis bien amusé en les faisant !

SCHREIBER Michel

Bonjour, monsieur,

Auteur de deux gros volumes sur l’histoire de la famille Dartein, j’ai lu avec intérêt et attention vos pages sur Charles Mathieu Sylvestre… Je me permets de vous signaler quelques petites erreurs, vos sources étant principalement l’abbé Louis de Dartein (qui a parfois écrit certaines erreurs…) : je serais heureux de vous envoyer un lien pour télécharger – gratuitement, bien sûr – le tome I de mon livre, celui où justement je parle des Dartein et de leur passage de Tayac à Strasbourg via Toulon : vous avez mon adresse mail, n’hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Personnellement, je l’ai été par ce que vous avez écrit et serais heureux de contribuer quelque peu à certaines petites améliorations possibles…

Bien cordialement,

Michel Schreiber

BMPageyral

Merci Monsieur pour vos commentaires et encouragements. Je vais tâcher de remédier aux imperfections que vous signalez