Surnuméraire de l’enregistrement : le super stagiaire du XIXème siècle !

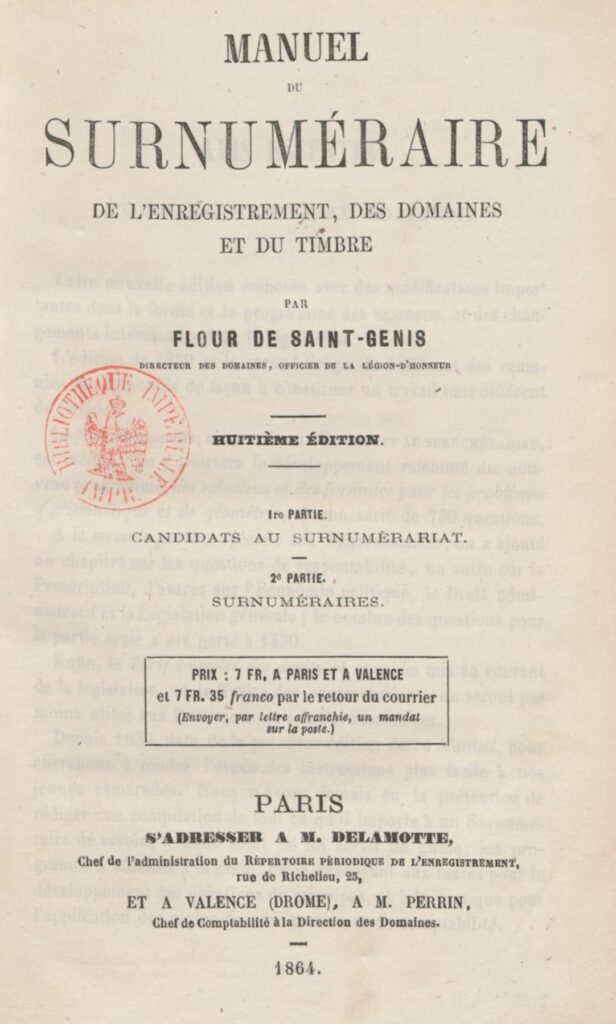

L’accès aux fonctions (receveurs, vérificateurs, contrôleurs …) de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre est une épreuve de longue haleine, ponctuée de contrôles, d’examens et d’années de patience.

Le postulant aux épreuves d’admission, après avoir obtenu le baccalauréat ès lettres ou plus rarement une licence en droit, doit tout d’abord fournir une attestation de bonne vie et mœurs établie par les autorités et justifier qu’il (ou sa famille) possède les ressources nécessaires pour assurer sa subsistance pendant le temps de son surnumérariat et fournir un cautionnement de 3000 Fr s’il est nommé receveur.

Il se présente alors à la direction locale de l’Administration et rédige sa demande sous les yeux du directeur, sans l’aide d’un projet écrit ou d’un dictionnaire. Cette épreuve élimine les mauvaises écriture et rédaction. C’est le directeur général qui décide de l’admission au stage préparatoire, qui débute immédiatement dans le bureau notifié par l’administration et où les admis sont invités à travailler assidûment.

Au bout de 5 mois de travail effectif, les postulants sont classés par ordre de mérite par le directeur, qui en adresse la liste à l’administration centrale avec un rapport motivé sur chacun. Le directeur général décide de ceux qui sont autorisés à se présenter à l’examen d’admission.

Celui-ci comporte un oral (sur l’organisation et l’administration, les devoirs du receveur et des questions techniques sur les principes du droit civil, l’enregistrement et le timbre) et un écrit. L’écrit est très complet : page d’écriture, sur papier non réglé, sans correction possible ou secours de documents, (cette page est ensuite recopiée « à main posée »), analyse grammaticale d’une partie du texte, diverses épreuves de calculs, confection d’états et d’un tableau, rédaction d’une lettre ou d’une note sur un sujet donné, calculs de droits et enregistrement d’un acte.

Les recalés pour la deuxième fois à cette épreuve ou âgés de plus de 25 ans ne sont plus autorisés à travailler dans les bureaux et rayés de la liste des postulants.

Les postulants reçus sont classés dans un tableau tenu par l’administration centrale et continuent à travailler dans un bureau tout en accomplissant des études dont la durée, avant 1877, est de 3 ans. Chaque année est sanctionnée par un examen dont le résultat ainsi que les appréciations portées par les employés supérieurs sur le travail et la conduite du postulant (ce qui atténue la rigueur des notes…) peuvent modifier le tableau de classement. Les jeunes deviennent surnuméraires, en principe dans l’ordre du classement, au fur et à mesure que les postes se libèrent.

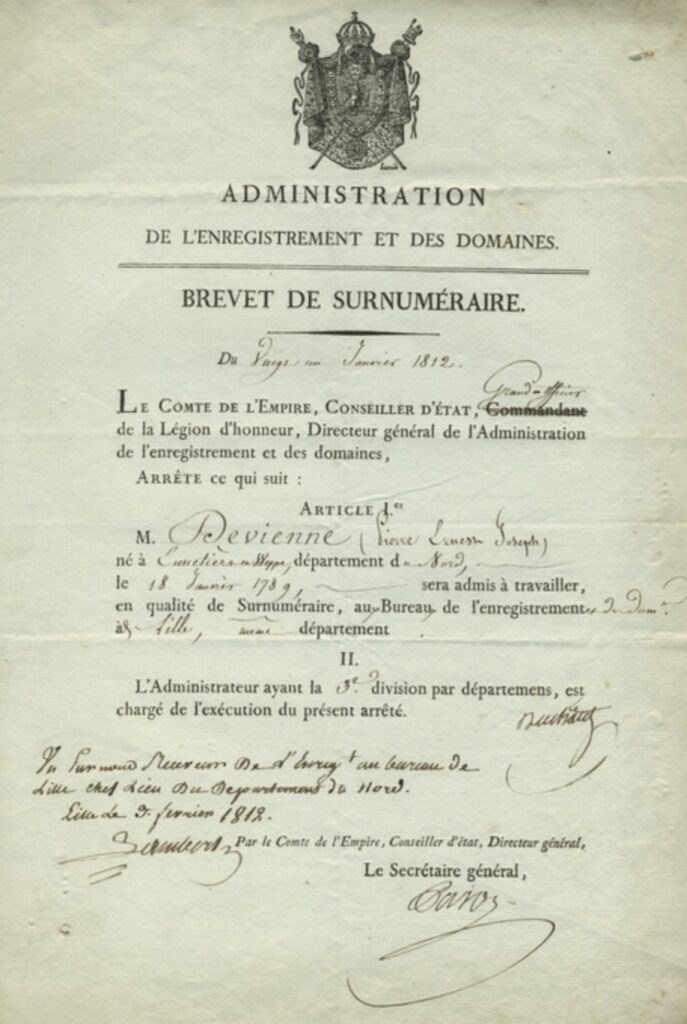

Admis comme surnuméraire, parfois bien après ces 3 années d’études mais avant 30 ans, l’aspirant doit se présenter sans délai au receveur auprès duquel il est nommé (un retard peut entrainer une radiation de la liste). Il n’est pas encore employé de l’administration mais simplement admis à y travailler pour acquérir les compétences nécessaires à l’emploi de receveur. Il n’a pas d’emploi déterminé : il doit participer à toutes les tâches d’un bureau et est apprécié sur son travail et sa conduite privée : mœurs, endettement, tempérance, fréquentations. Un compte-rendu trimestriel est envoyé à l’administration centrale jusqu’en 1871.

Au bout de 2 ans de surnumérariat, les jeunes peuvent assurer un intérim et même dans certains cas être rémunérés. Ils perçoivent une fraction des remises des receveurs et une indemnité de 1 à 2 francs par jour pour couvrir leurs frais de déplacements et autres dépenses.

Les postes de receveurs qui se libèrent sont proposés selon l’ordre du tableau de classement.

Le surnumérariat est une école de discipline et de soumission : ceux qui ne peuvent s’y plier quittent l’administration sans y être employés, comme Stéphane Mallarmé, surnuméraire à Sens, qui qualifiera cette période de « premiers pas dans l’abrutissement ».

Honoré de Balzac, pour sa part, écrira : « Le surnuméraire est à l’administration ce que l’enfant de chœur est à l’Église, ce que l’enfant de troupe est au Régiment, ce que le rat est au Théâtre : quelque chose de naïf, de candide, un être aveuglé par les illusions. Sans l’illusion, où irions-nous ? »

Honoré Balzac (de), Scènes de la Vie Parisienne III : Les Employés, Paris, Furne, J-J Dubochet et C , Hetzel, 1844, p. 179 et s. (lire en ligne ici)

Illustration de M. Trimolet

Le surnumérariat dans l’administration a perduré (toutefois modifié, limité et assoupli) jusqu’en 1948.