T’as ta grotte!

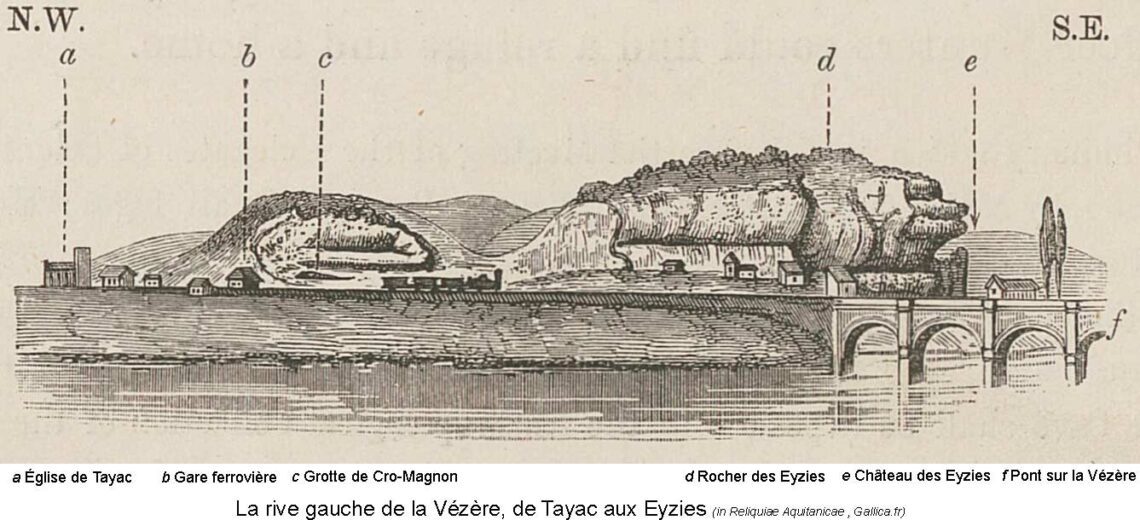

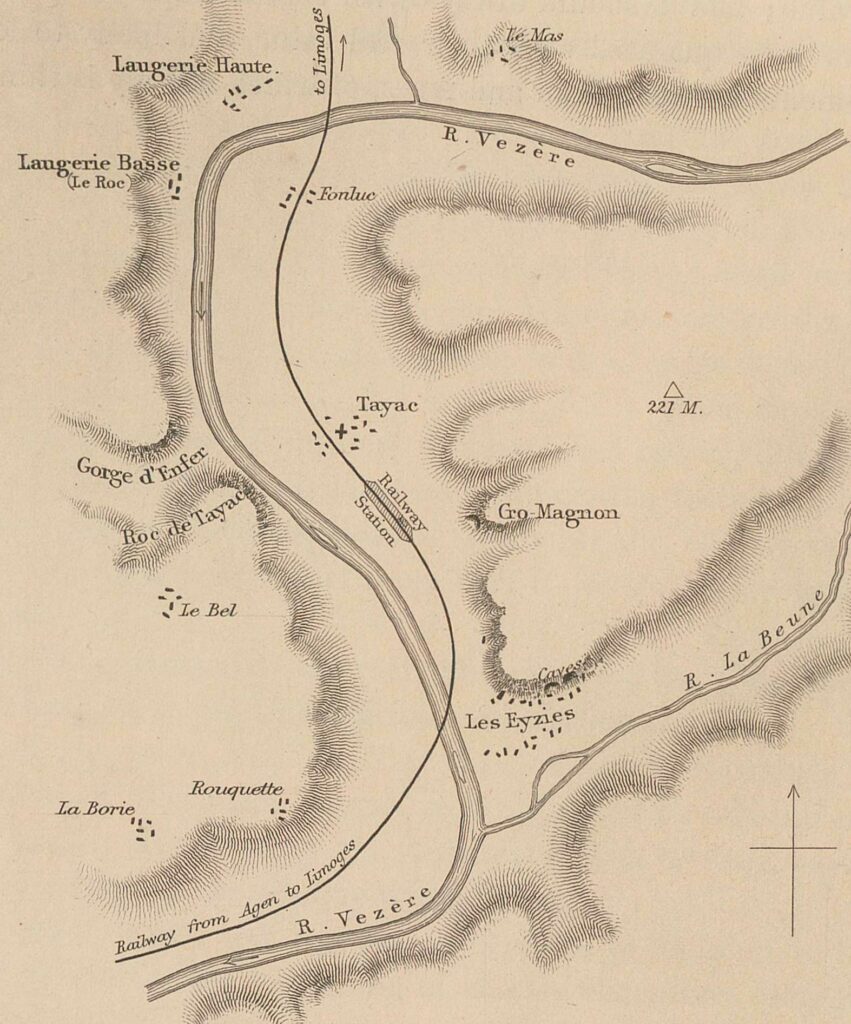

Très tôt, notre cousin François Edouard Mercier-Pageyral (arbre généalogique ici) a conscience de l’importance de l’archéologie préhistorique. La ligne de chemin de fer Périgueux-Agen va permettre au bourg de se développer. Construite à partir de 1860 par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans elle est inaugurée début août 1863. Initialement elle devait traverser Tayac sur la rive droite de la Vézère. La mairie, voulant protéger cette rive, obtient que le trajet soit dévié rive gauche. Cela oblige à construire deux ponts sur la Vézère et à déplacer une partie du cimetière communal. Au grand désespoir du curé de Tayac : il faut aussi déplacer la rue qui passe devant son église, supprimer l’espace libre devant l’édifice et amputer le porche de 2 marches …

Fin août 1863, François Édouard accueille Édouard Lartet et Henry Christy, venus voir un site dont ils ont entendu parler. À Paris, chez l’antiquaire Jules Charvet, ils ont pu voir une brèche fossilisée (bloc compact de sédiments extraits des tranchées de fouilles) provenant de la grotte des Eyzies et contenant silex taillés et os d’animaux. À peine débarqués, les deux hommes constatent que les vestiges de l’homme préhistorique sont partout sur les bords de la Vézère.

François Édouard favorise de tout son pouvoir de maire les recherches que les deux hommes entreprennent immédiatement. Leurs fouilles, très productives, s’étendent sur plusieurs mois.

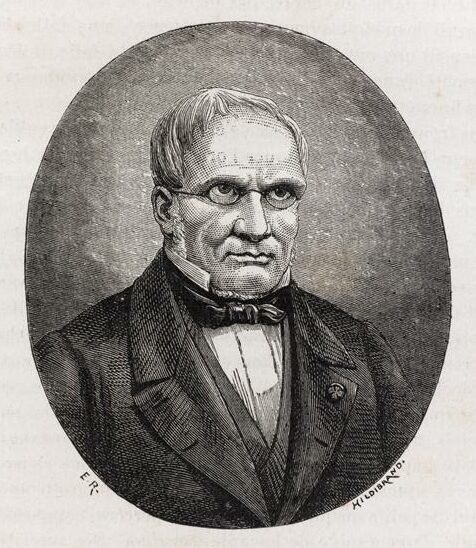

Édouard Lartet (1801-1871)

Après des études de droit à Toulouse il devient, pendant quelques années, avocat. Lors d’un séjour à Paris il s’intéresse aux sciences naturelles et suit des cours au collège de France. Il consacre ses loisirs puis tout son temps à la paléontologie et à la géologie. Spécialiste de l’ostéologie des vertébrés, il fouille de multiples sites préhistoriques. Il est nommé professeur de paléontologie au Muséum national d’histoire naturelle de Paris en 1869.

Henry Christy (1810-1865)

Après avoir parcouru les Amériques, le pourtour méditerranéen, l’Espagne et la France, il a constitué une importante collection de géologie et d’archéologie. Il devient un spécialiste des silex. Sa fortune lui permet de financer de nombreuses recherches en Périgord et à Tayac. Peu avant son décès, il entreprend d’écrire un livre réunissant ses contributions à l’archéologie et à la paléontologie du Périgord et des régions voisines (Reliquiae Aquitanicae). La publication de cet ouvrage sera poursuivi par Lartet puis par Thomas Rupert Jones jusqu’en 1875.

Lartet et Christy ont conclu un accord pour l’exploitation de leurs découvertes : partage par moitié mais les plus belles pièces doivent rester dans les musées français.

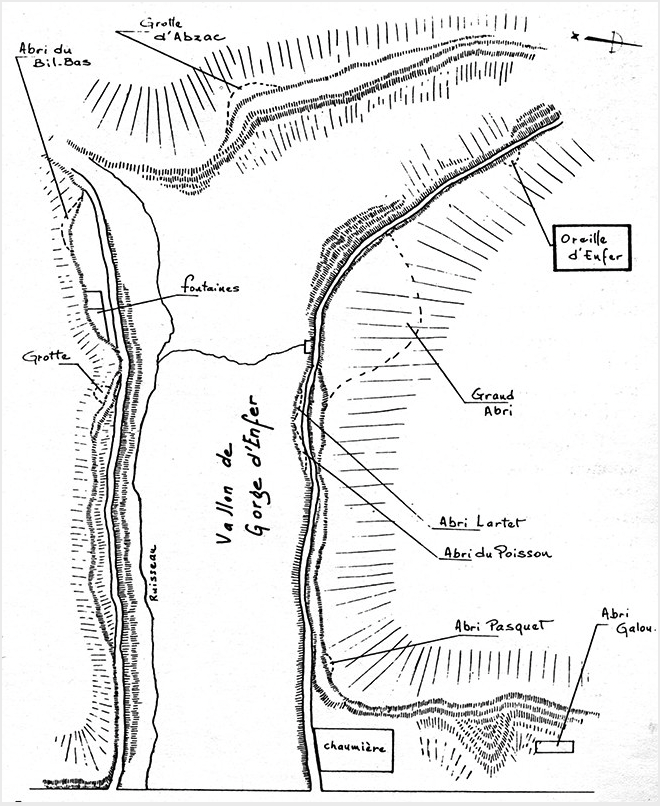

Dans la Revue d’Archéologie (tome 9 – janvier à juin 1864) Lartet et Christy écrivent : « toujours aidés du concours bienveillant de M. Mercier-Pageyral, ancien élève de l’école polytechnique et maire de Tayac nous fîmes fouiller, presque simultanément, dans les derniers jours d’août 1863 les stations de Gorge d’Enfer, de Laugerie-Haute et la grotte des Eyzies ».

Dans le vallon de Gorge d’Enfer, d’accès alors difficile sur la rive droite de la Vézère, ils découvrent un abri[1] dont ils extraient des os de renne, de bœuf et de cheval, des silex taillés.

[1] Cet abri, connu sous le nom d’abri Lartet, est situé à moins de 2 mètres de l’abri du Poisson qui ne sera découvert qu’en 1892.

Dans la grotte déjà fouillée des Eyzies (parfois appelée grotte Richard, du nom de son propriétaire anglais), 35 mètres au-dessus de la rive droite de la Beune, ils trouvent des ossements, des dents et des silex, des flèches en bois de renne et même un sifflet préhistorique (une phalange du pied d’un ruminant percée d’un trou, qui, lorsque l’on y souffle, émet un son aigu). Surtout, ils découvrent dans cette grotte deux plaques de schiste gravées de représentations animales.

Lartet et Christy envoient une brèche, l’une des plus belles, au musée de Périgueux, deux au Muséum d’histoire naturelle de Paris, plusieurs à divers musées de France, d’Angleterre, et d’autres pays. Une dernière est mise en réserve pour le musée de Saint-Germain, alors en projet.

Le 6 septembre 1863, François Édouard Mercier-Pageyral écrit dans une lettre adressée à la Préfecture de la Dordogne :

« J’ai l’honneur de vous informer qu’il vient d’être adressé au Musée du Périgueux une caisse contenant des fragments d’ossements, très anciens trouvés dans une grotte de la commune de Tayac. Des fouilles qui ont amené cette découverte ont été pratiquées sous la direction de Monsieur Henri Christy, membre de la société géologique de Londres et de Monsieur Édouard Lartet membre de la société géologique de France. Je désire vivement que les objets ci-dessus indiqués aient réellement l’importance qui parait tout attacher Monsieur Christy et Lartet [sic]. Ce qu’il y a de certains c’est que les animaux d’où proviennent les ossements ont dû vivre à une époque bien ancienne ».

Lartet et Christy explorent aussi les stations de Laugerie-Haute et Laugerie-Basse. À Laugerie-Haute la couche ossifère dans sa partie centrale est partiellement recouverte par des rochers, éboulés du sommet de l’escarpement. Cet accident, comme le leur a raconté François Édouard qui lui-même en a entendu parler par son grand-père François, s’est produit en début de soirée dans les années 1750. Une maison, dont les habitants étaient heureusement absents, a été détruite et un troupeau de moutons et une paire de vaches ensevelis.

Laugerie-Basse, en partie abrité sous une excavation du rocher, révèle une grande quantité de bois de renne. Certains ont servi à façonner outils et armes. D’autres sont gravés de représentations d’animaux, au trait sur les empaumures, sculptés en relief ou en ronde-bosse sur les merrains.

Lartet et Christy mènent parallèlement des fouilles en dehors de Tayac : grottes de Combe-Granal à Domme, du Pey de l’Arzé à la Canéda, du Moustier à Peyzac, grotte de Liveyre et station de la Madeleine à Tursac.

Ces travaux, présentés à l’Académie des sciences le 29 février 1864 et publiés en avril, dans la Revue Archéologique, tome 9, sont à l’origine, en France comme à l’étranger, de l’engouement de la communauté scientifique.

Dans la vallée de la Vézère les passages de personnalités vont se multiplier : le marquis de Vibraye, le vicomte de Lastic-Saint-Jal, Victor Brun, Élie Massénat. Tous, soutenus par les maires de Tayac, François Édouard puis ses successeurs Léo Pageyral et Pierre Beyne, conduisent des fouilles, malheureusement sans aucune précaution scientifique. Elles se font au hasard, sans contrôle. Les différents niveaux géologiques sont mal ou pas assez distingués et identifiés, et beaucoup de données sont perdues.

Dans le contexte économique de récession, des habitants, pour subsister, se louent aux riches amateurs et antiquaires à la recherche d’objets préhistoriques. D’autres mettent en vente les pièces archéologiques extraites du sous-sol, exposées dans de simples paniers devant leurs habitations, souvent troglodytes. Élie Massenat rapporte dans ses travaux sur Laugerie : « les habitants ont exploité le sol de leur demeure et ce n’est pas sans étonnement que l’on découvre des puits d’extraction sous les lits, les tables, derrières les armoires ».

Il faut attendre 1890 et le congrès à Limoges de l’Association française pour l’avancement des sciences (AFAS) pour que les pratiques évoluent et qu’arrive l’époque des fouilles scientifiques.

Émile Rivière (1835-1922)

Après des études de médecine, il s’installe en 1870 à Menton (Alpes-Maritimes) et se passionne pour la préhistoire. Il fouille les grottes de Baoussé-Roussé, à la frontière avec l’Italie, explore le vallon d’Albaréa dans la vallée des Merveilles. En 1887, il part pour la Dordogne où il multiplie les fouilles : abri de Laussel, grottes des Combarelles et de La Mouthe. Il crée et devient le premier président de la Société préhistorique de France. Rivière a la réputation d’être brutal dans ses fouilles, radical jusqu’à épuisement des sites. Il est relativement peu précis dans ses descriptions, ce qui ne permet pas toujours de dater avec précision ses découvertes. À son décès, ses collections seront dispersées aux enchères.

Début octobre 1887, à la fin du congrès de Toulouse de l’AFAS, Émile Rivière se rend à Tayac. Il étudie les gisements de Cro-Magnon, Laugerie-Haute et Basse, Gorge d’Enfer et réalise « dans ces stations des fouilles fructueuses, malgré le grand nombre de savants qui les ont explorées ».

Il rencontre, un peu par hasard, Auguste Mercier-Pageyral, ancien élève de l’École polytechnique (voir l’article correspondant). Il s’agit de Jean dit Auguste, X 1873, fils de François Édouard, et non pas de ce dernier comme cela a pu être écrit par la suite. Sur ses indications, Rivière découvre dans la propriété d’Auguste un gisement de l’âge du renne. Il se trouve à environ 2 km de Cro-Magnon, en remontant la rive gauche de la Vézère, à une cinquantaine de mètres de son lit, en face du village du Mas, en regard d’un petit îlot nommé île de Malaga, et à quelques mètres d’une source. La station est protégée par le majestueux rocher dit Delluc et constitue un véritable abri. Cet abri mesure environ 1,80 m de hauteur, 3 à 4 mètres de profondeur et 5 de largeur. Pour remercier son propriétaire de lui avoir donné un droit de fouille exclusif, Rivière lui donne le nom d’abri Pageyral.

L’abri Pageyral parait assez vaste : il s’étend en pente douce de la paroi rocheuse vers les champs le séparant de la route longeant la rivière. Conduit par le garde d’Auguste Pageyral et accompagné de deux hommes du pays, Rivière commence les fouilles. Il trouve un foyer, avec des objets (dents, coquilles, os) mêlés à de la cendre et des matières charbonneuses.

L’abri est étudié par Rivière pendant plusieurs années « à l’aide d’un personnel d’ouvriers, toujours le même, que j’ai dressé à ce genre de fouilles ». Il publie ses résultats dans les congrès de l’Association française pour l’avancement des sciences (Oran 1888, Marseille 1891, Caen 1894) ou lors de séances de l’Académie des sciences.

Après une première tranchée en 1888, il en creuse une seconde en 1890, perpendiculaire au rocher, de plus de 3 mètres de profondeur, et en extrait 93 m3 de déblais.

Il identifie une faune constituée de 31 espèces (6 d’invertébrés et 25 de vertébrés) : renard, chacal, panthère, lion, chat sauvage, sanglier, renne, cerf, chevreuil, bœuf, milan royal, chocard des cavernes, faisan, escargots… Rivière, malgré une recherche attentive, ne trouve pas d’os de mammouth ou de rhinocéros. Les objets fabriqués par les hommes sont pour lui caractéristiques du magdalénien. Il en conserve près de 500 : pointes et poinçons en os, silex taillés (flèches, lames, grattoirs, burins, pointes et percuteurs) mais ne trouve ni os gravés ni harpons.

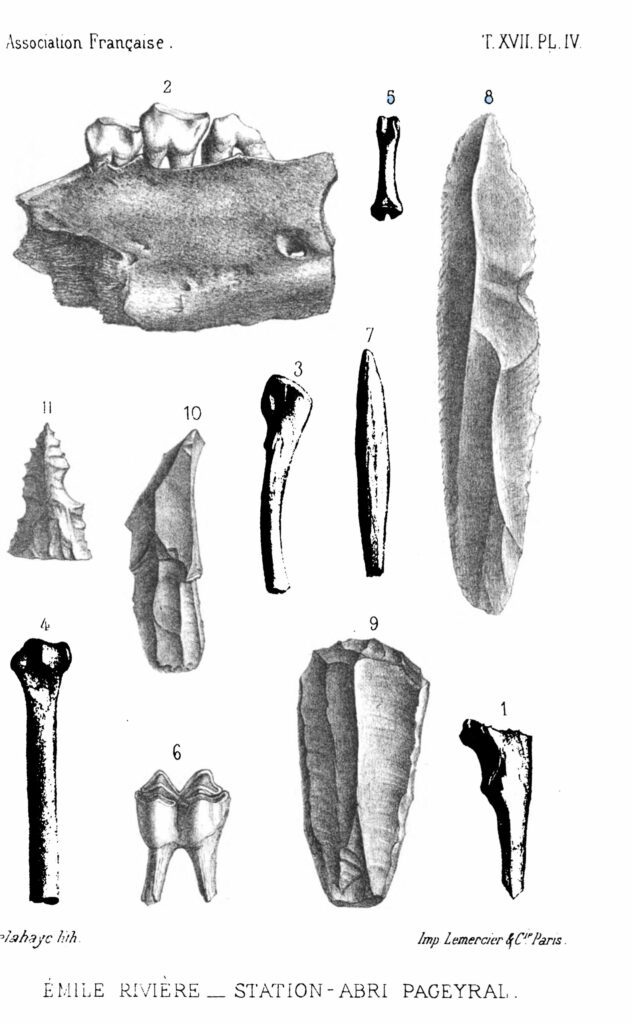

Os et objets trouvés en 1888 dans la première tranchée de l’abri Pageyral

1 Canis aureus (chacal commun) : cubitus droit

2 Sus scrofa fossilis (sanglier) : portion de maxillaire inférieur gauche

3 Canis Vulpes (renard roux) : Cubitus d’un animal très jeune

4 Falco milvus (milan royal) : cubitus gauche

5 Phasianus (faisan) : Première phalange

6 Cervus tarandus (renne) : Dent de la mâchoire inférieure (molaire)

7 Poinçon en os presque entier

8 Très belle lame en silex blond

9 Grattoir en silex brun

10 Burin en silex noir

11 Pointe de flèche en silex avec double encoche latérale

Planche extraite du compte rendu du congrès de l’ AFAS Oran 1888

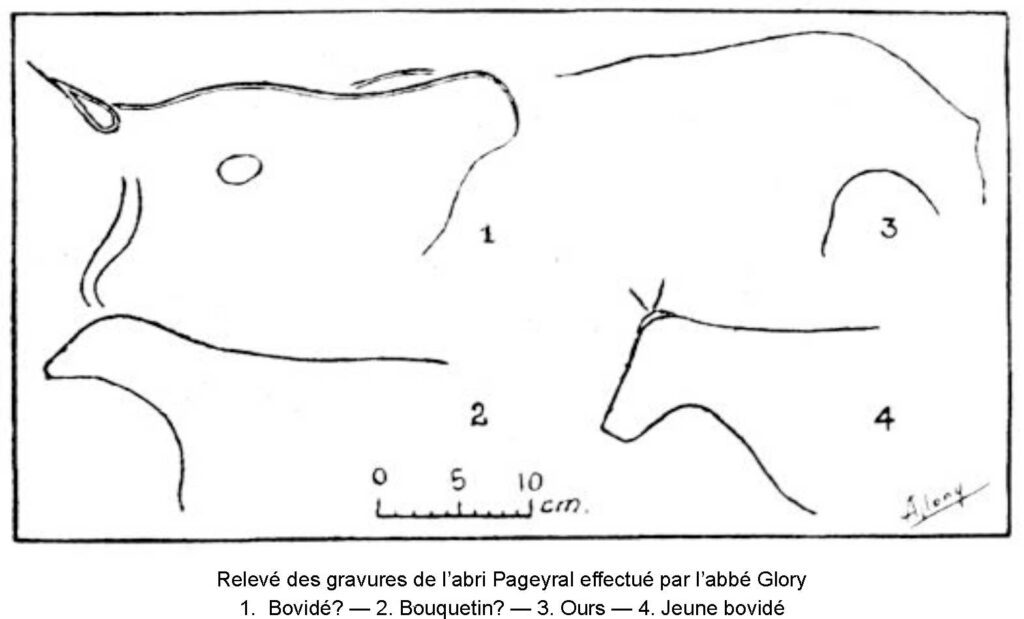

En 1949, l’abbé André Glory arrive à mettre en évidence sur le plafond de l’abri, très corrodé par les émanations du sol couvert de fumier de basse-cour, quatre figures animales :

- Une tête peut-être de bovidé, sans cornes, à gauche de la voûte et à 1,50 m du sol ; elle mesure 32 cm de long ; le museau est très effacé, l’oreille et le dessus de la tête sont profondément gravés, l’œil est formé d’une cupule ovoïde.

- Au centre de la voûte, un avant-train d’antilopidé (un bouquetin ?) avec une tête surmontée de 2 cornes, mesurant 27 cm sur 21.

- L’échine, la tête, le cou et les pattes avant d’un ours dont le museau est manquant. Il mesure 27 cm de long et 18 cm de haut. Son allure rappelle ceux des Combarelles.

- Un avant train de ruminant, esquissé, la tête est surmontée de 2 oreilles et ne présente pas de cornes, ce qui fait penser à un jeune bovidé. Il mesure 19 cm sur 15.

L’ensemble de ce groupe, peu détaillé, date pour l’abbé du début de l’aurignacien.

À proximité, toujours dans la propriété Mercier-Pageyral, à hauteur de Laugerie-Basse, entre la Vézère et la voie ferrée, Émile Rivière identifie dans un champ de vigne des instruments en silex, grattoirs, lames … associés à des nucléus et de nombreux éclats rebuts de fabrication. Il baptise l’endroit atelier de Tayac. Au même endroit, sont mis en évidence des vestiges gallo-romains : morceaux de poteries et fragments de tegulae (tuiles plates). Dans le voisinage d’une construction proche de l’habitation d’Auguste, il exhume plusieurs squelettes humains, mais ne les date pas (un grand nombre de squelettes avaient déjà été découverts à proximité lors de la construction de la voie ferrée). Des recherches récentes dans cette zone ont ramené des objets plus anciens pouvant remonter au solutréen ou à la période holocène, avec quelques fragments de poterie.

François Édouard mène aussi Émile Rivière à la carrière de kaolin qu’il exploite au lieu-dit Pagenal. Sur un plateau de 3 hectares, en partie boisé, en partie cultivé, il découvre une station, qu’il nomme atelier de Pageyral, où il va trouver des silex taillés et une hache polie. L’atelier est moins riche que l’abri, et a été peu étudié.

Dans les années suivantes, grâce aux travaux de Louis Capitan, de Denis Peyrony et de l’abbé Breuil, Tayac et les Eyzies deviennent un haut lieu du tourisme, la capitale de la préhistoire.

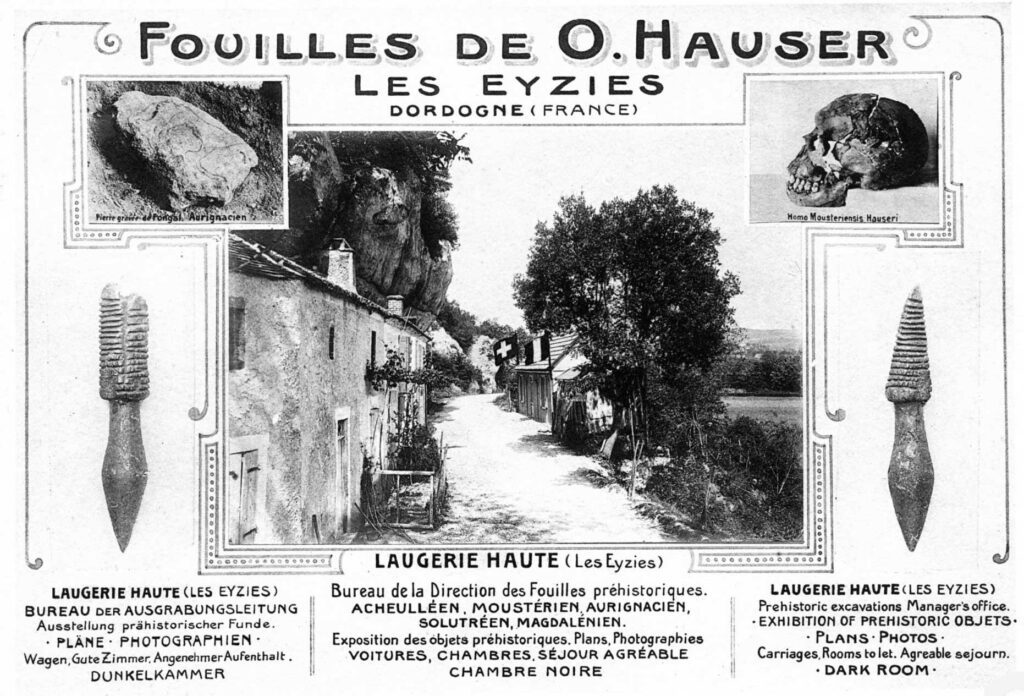

Otto Hauser (1874-1932)

Archéologue, préhistorien et marchand d’art suisse-alémanique. Il a fait ses études à Zurich, et se lance dans le commerce des antiquités, en particulier à partir des fouilles qu’il a réalisées sur le site romain de Vindonissa en Suisse.

Otto Hauser arrive sur les bords de la Vézère vers 1897-1898, sans doute à l’initiative de Denis Peyrony, qui ignorait sans doute son passé. Il s’installe dans une maison de Laugerie-Haute, qui plus tard deviendra une salle d’exposition-vente. Il obtient le soutien de Jean Barry, gendre de François Édouard, maire de la commune à partir de 1904 et conseiller général du canton. La proximité entre les deux hommes est telle, que certains n’hésitent pas à parler de collusion.

Hauser fouille de nombreux sites, de manière assez sauvage : il n’hésite pas à manier l’explosif, à louer les sites archéologiques et le matériel à des particuliers voulant eux-mêmes mener des fouilles… Il réalise toutefois d’importantes découvertes.

Otto Hauser est plus marchand que préhistorien. Il se comporte en professionnel du tourisme naissant, et outre le produit de ses fouilles, il propose de nombreux services : restauration, hôtellerie (il rachète l’hôtel de la Gare et le rebaptise Cro-Magnon). Dans le café Leysalle à Laugerie-Haute, il organise une véritable bourse d’objets préhistoriques : un harpon de qualité moyenne vaut 7 francs, une belle flèche 5 francs. Il publie aussi un guide : « Le Périgord préhistorique. Guide pour les excursions dans les vallées de la Vézère et de la Dordogne et pour l’étude de leurs stations préhistoriques ».

Ses plus belles découvertes (le squelette néandertalien du Moustier et celui de l’homme de Combe Capelle qu’il nomme, peu modestement, Homo mousteriensis Hauseri et Homo aurignacensis Hauseri) sont vendues à des musées, le plus souvent allemands.

Denis Peyrony (1869-1954)

Nommé instituteur à Tayac en 1891. Passionné par la préhistoire, il suit les cours d’Émile Cartailhac et participe à des fouilles avec Capitan et l’abbé Breuil. Il prospecte de nombreux sites. Ses travaux et ses observations stratigraphiques ont permis d’établir ou de confirmer la chronologie de la plupart des industries du paléolithique. En 1918 il est le premier conservateur du musée national de la préhistoire et crée en 1920 le syndicat d’initiative des Eyzies. Vers la même époque il crée aussi le syndicat agricole avec notre cousin Gabriel Lafon.

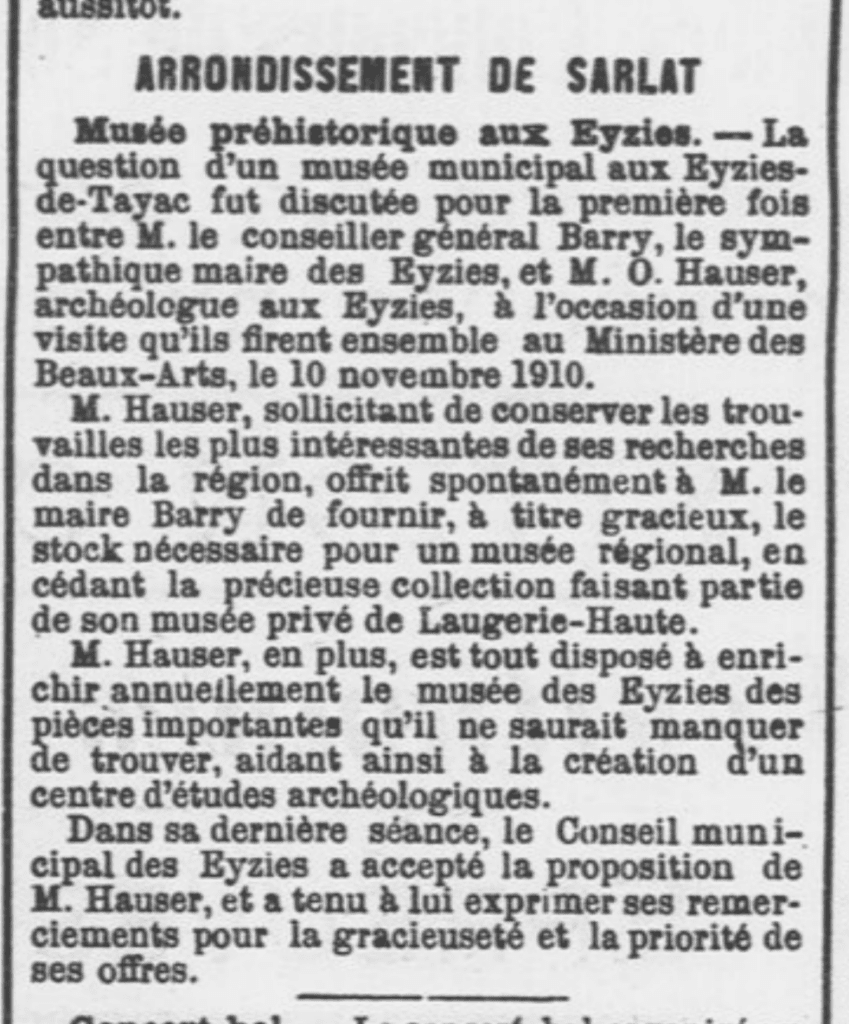

Le milieu scientifique périgourdin finit par s’insurger : l’abbé Breuil veut la préemption de l’État sur les vestiges humains, la Société Préhistorique Française jette les bases d’une proposition de loi pour protéger les fouilles. En 1910 Peyrony, lui, souhaite créer dans le vieux château des Eyzies un musée de la Préhistoire pour contrer Hauser et son pseudo-musée qui n’est qu’un magasin de vente pompeusement appelé « Bureau de la Direction des Fouilles préhistoriques« . Il pense pouvoir obtenir le soutien des Beaux-Arts et fait part de son projet à Jean Barry qu’il considérait comme un ami : il lui propose de le faire profiter du bénéfice politique de l’opération. Mais Barry essaye d’évincer Peyrony : avec son ami Hauser il part pour Paris et propose lui-même cette création à l’administration, Hauser devant fournir les collections et en être le conservateur.

Otto Hauser, suspecté d’espionnage au profit des Allemands, prend la fuite début août 1914. Ses biens sont mis sous séquestre puis confisqués. Pendant la durée de la guerre, Barry s’active pour Hauser : il s’efforce d’obtenir la levée du séquestre, fait appel des décisions des tribunaux, essaye d’empêcher l’État d’acquérir aux enchères des biens situés à Laugerie-Haute, en faisant surenchérir un homme de paille. À la fin de la guerre, ses mandats arrivant à leur terme, Barry cesse ses activités et se retire à Sarlat.

L’abri Pageyral (parfois désigné sous le nom d’abri Delluc, du nom du rocher qui le surplombe) sombre dans un demi-oubli. Les ateliers de Tayac et de Pageyral, peu intéressants, sont abandonnés. Le château est devenu le musée que l’on connait…

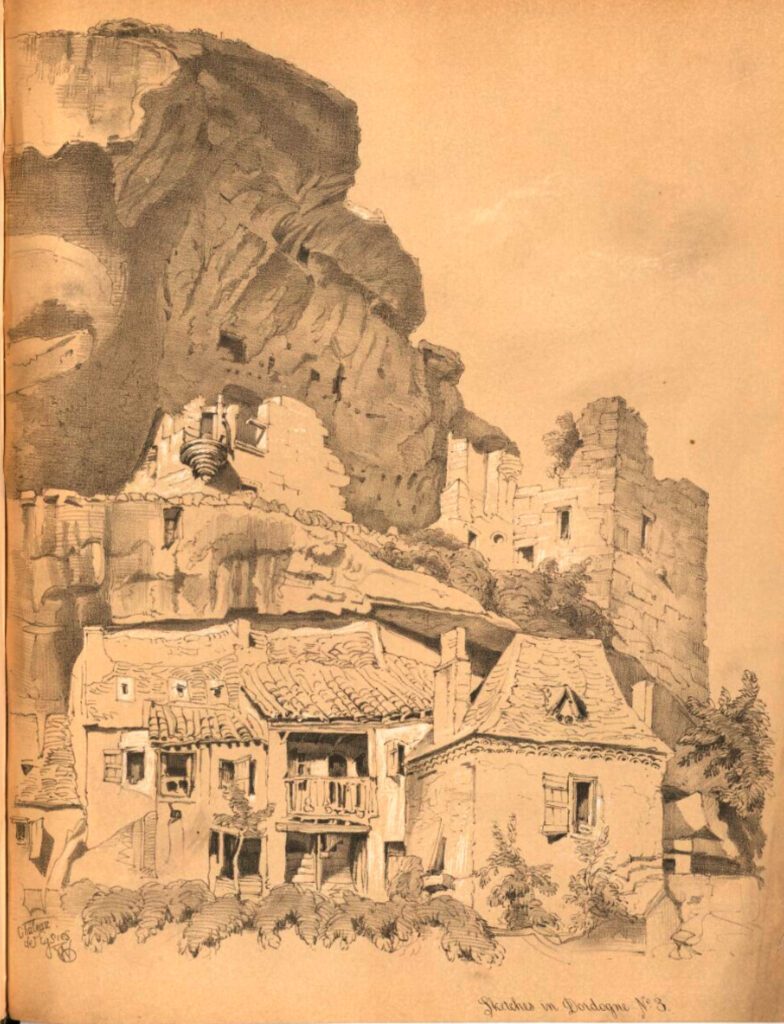

Le château des Eyzies

Le château des Eyzies, construit de 1578 à 1585 par Jean Guy de Beynac, a appartenu à la famille de Beynac jusqu’en 1721, puis à la famille La Borie de Campagne jusqu’à la révolution. Le château est alors vendu comme bien national à un nommé Victor Baudin. Celui-ci n’ayant pas payé les termes prévus est déchu de la propriété et le château est revendu en 1803 à folle enchère à notre cousin François Lassudrie (voir ici), officier de santé. Son but était de démolir le château pour en récupérer et revendre les pierres. La démolition fut partielle et après sa mort le château fut revendu par une de ses filles, Jeanne, à nos lointains cousins Esclafer.

(gravure extraite de Reliquiae Aquitanicae, Gallica.fr)