Albert au Laurium

Le 8 août 1889, Albert est diplômé de l’École Centrale de Paris, 11ème sur 196 reçus, avec la spécialité métallurgiste (le diplôme est établi au nom de Pageyral Jean Marie Eugène Mercier). Le mois suivant il est incorporé à Périgueux dans le 34ème régiment d’artillerie : pour éviter un service militaire long, il a contracté avant son entrée à l’école un engagement conditionnel, et après avoir obtenu 3 sursis d’un an, il doit effectuer un volontariat de 14 mois. Son petit-fils Jean Gueydan rapporte : « Albert Pageyral a été incorporé et Jean Mercier a été porté déserteur … n’ayant pas répondu à l’appel d’un prénom et d’un nom qu’il n’utilisait pas ». Nommé brigadier en mai 1890, il est libéré le 15 novembre.

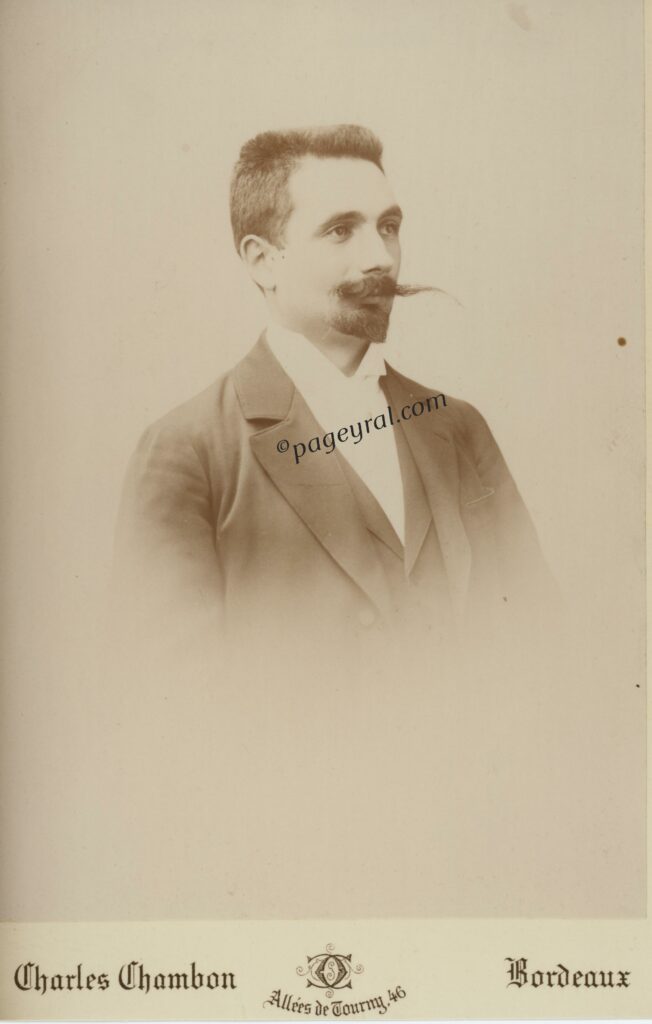

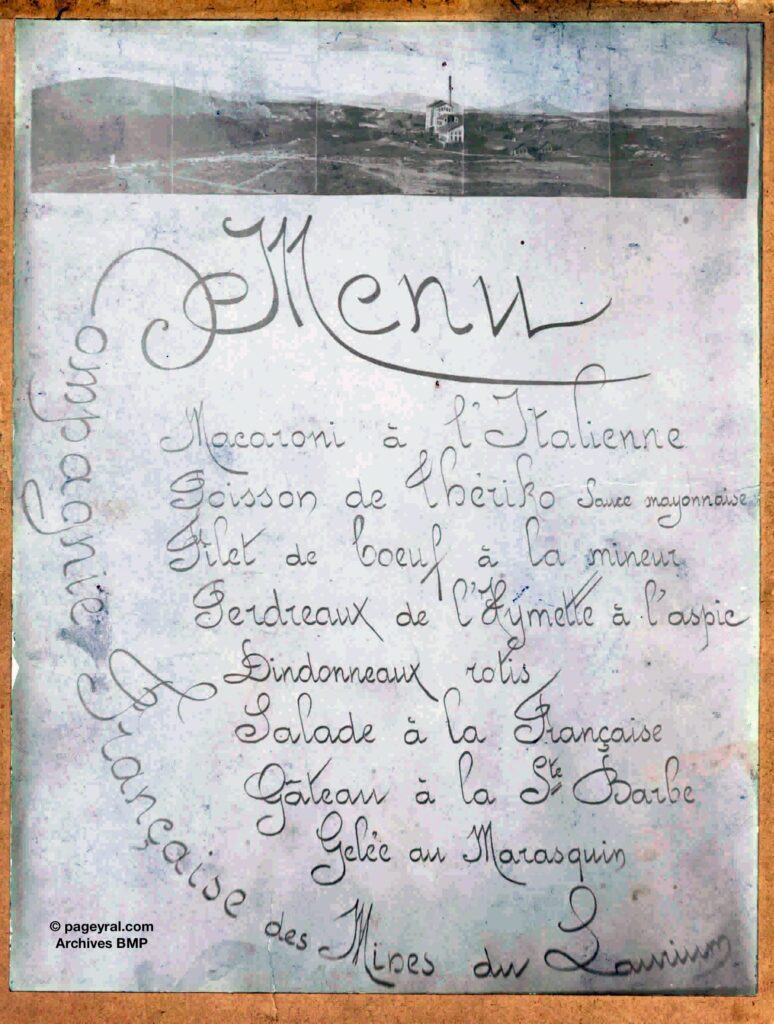

Il est alors immédiatement engagé comme ingénieur par la Compagnie Française des Mines du Laurium et part pour la Grèce, où il serait arrivé le 8 décembre 1890 [1]. Si cette date est exacte, il s’est mis en route avant d’avoir sa lettre d’engagement datée du 4 décembre, ce qui n’est pas impossible. Il a très certainement effectué le voyage avec son condisciple périgourdin de l’école Centrale, Léon Chambon (voir ici), connu en classe préparatoire à Bordeaux et lui aussi engagé par la CFML.

[1]De nombreux renseignements dans cette partie de la biographie d’Albert m’ont été communiqués par Mme Christina Mamaloukaki, qui a soutenu en mars 2022 une thèse de doctorat intitulée : « L’œuvre des ingénieurs français de la Compagnie française des mines du Laurion et leur contribution à la formation du Laurion moderne à la fin du XIXe siècle » (École Pratique des Hautes Études – Université PSL)

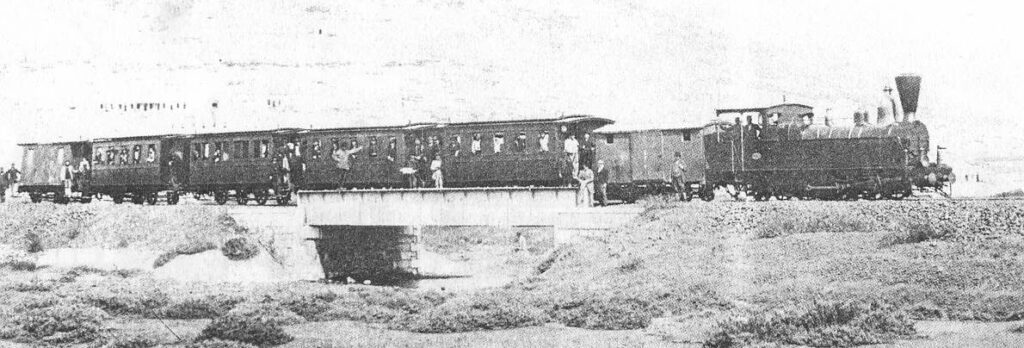

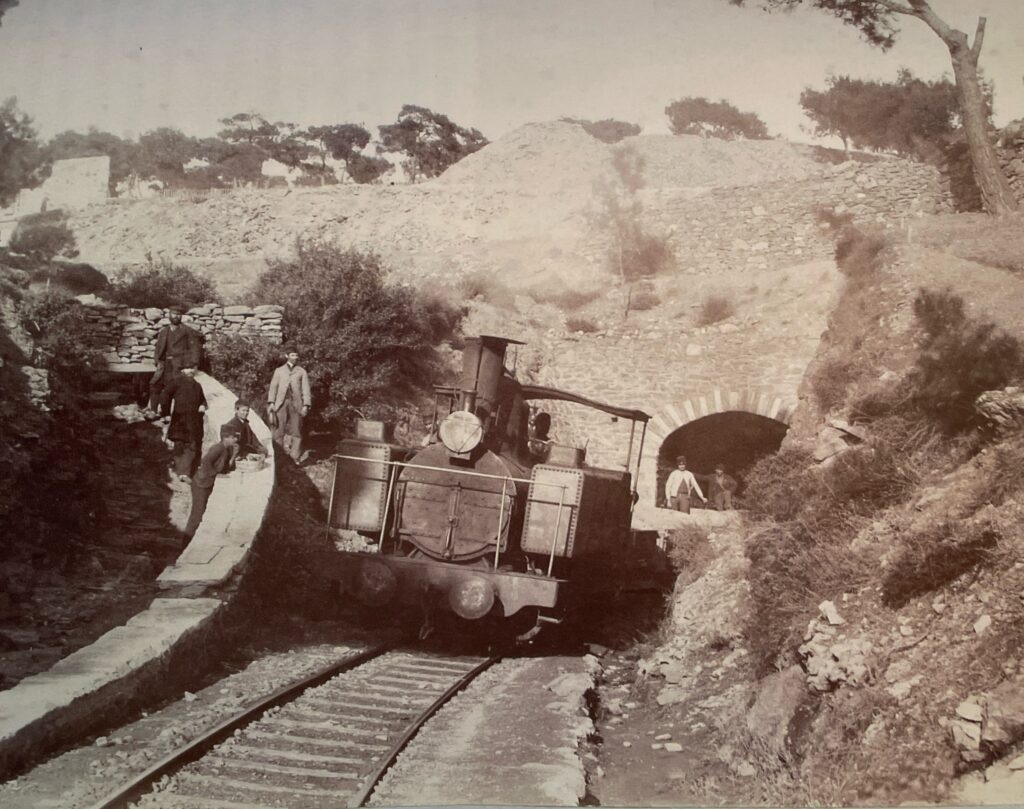

Pour rejoindre leur poste, les deux jeunes ingénieurs ont certainement choisi le bateau, moyen le plus rapide, et emprunté la ligne Marseille-Constantinople des Messageries Maritimes Françaises, passant par Naples et le détroit de Messine (départ chaque 2 semaines, le samedi à 17 heures, arrivée au Pirée le jeudi suivant à midi ; 310 francs le passage en 1ère classe, nourriture comprise). Pour aller ensuite au Laurium, plutôt que de continuer par la voie maritime ou par la route et le cheval, ils ont pu prendre un train des Chemins de Fer de l’Attique partant de la place Lavrion à Athènes. Cette ligne (créée en 1885, régulièrement exploitée jusqu’en 1926 et abandonnée en 1962) était le moyen le plus rapide pour atteindre leur destination finale ; il n’en reste que 2 tronçons de 3 km environ, d’autres portions ayant été incorporées dans le réseau du métro.

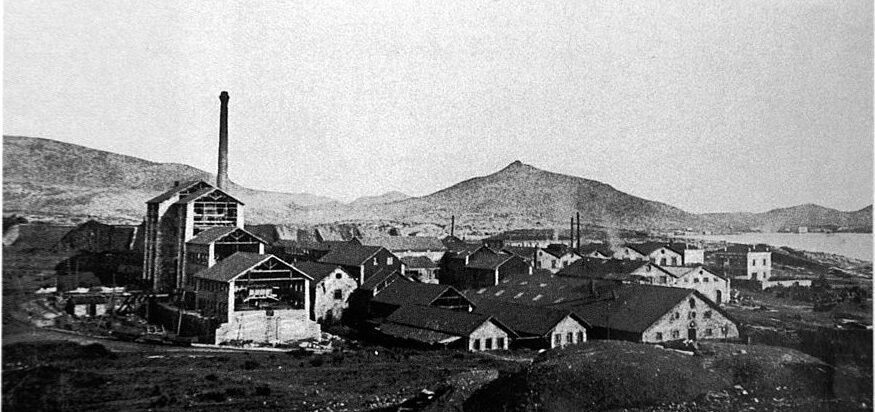

Arrivés à Cypriano (Kypriano), quartier du Laurium créé par la CFML et où se situent ses locaux, Albert et Léon sont temporairement logés dans une habitation située à côté de la maison du directeur, destinée à accueillir les hôtes de passage et les ingénieurs à leur arrivée.

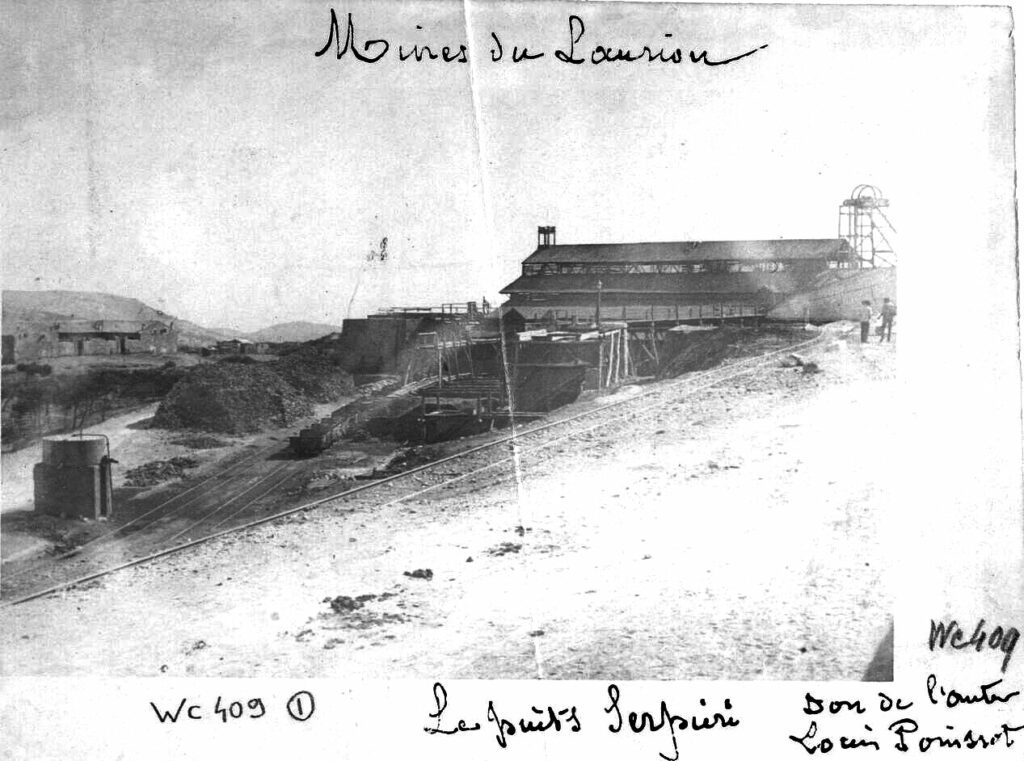

Albert par la suite habite une maison de Camaresa, là où il exerce ses fonctions d’ingénieur, à proximité du puits Serpieri n° 1. La maison qu’il occupait existe sans doute encore. Il travaille avec un autre jeune centralien, Georges Rabut promotion 1887 (quelques années plus tard, Rabut sera directeur au Chili des Mines de Naltagua, alors qu’Albert, directeur et administrateur de la société en France, s’y rendra plus ou moins régulièrement).

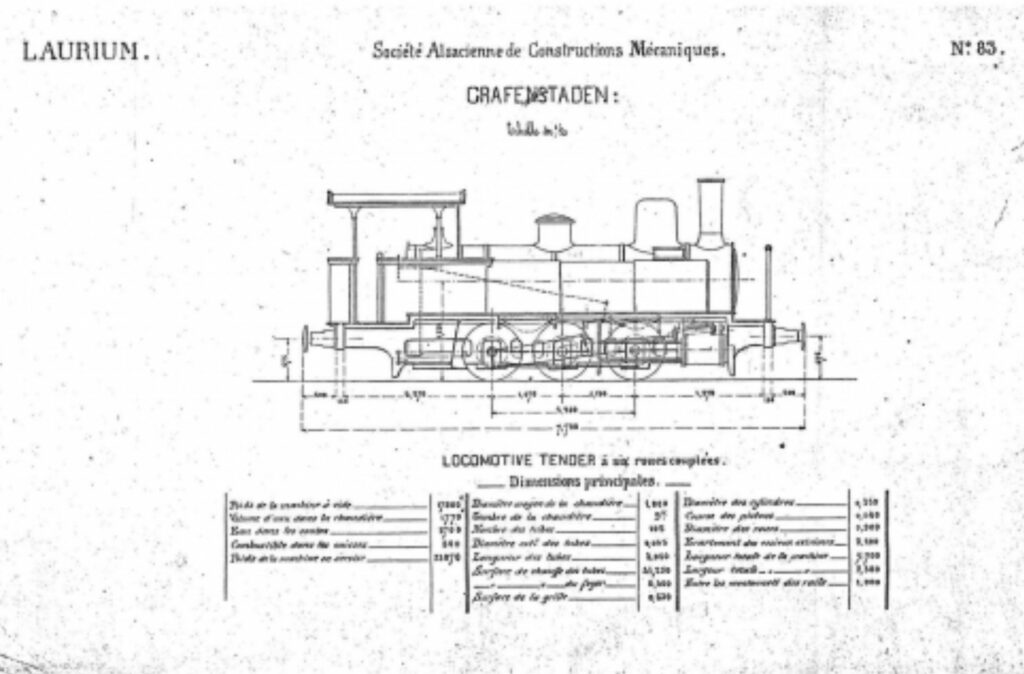

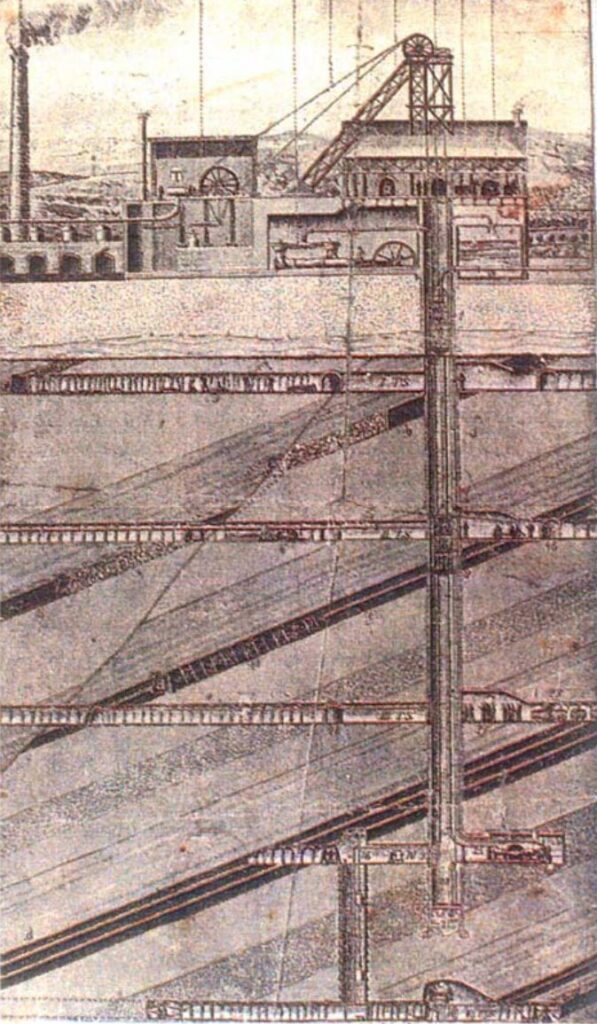

Fin 1892, la CFML a obtenu du gouvernement grec le droit d’exploiter le fer, le plomb, le cuivre, le zinc et le manganèse dans sept concessions couvrant une surface de 6252 ha, principalement à Camaresa et Plaka. Les sites miniers sont reliés aux installations de traitement de Cypriano par un réseau de routes empierrées de plus de 60 km et un réseau de chemin de fer de 32 kilomètres. La compagnie exploite six locomotives de type 0-6-0T de 25 tonnes construites, pour les premières, par la société des ateliers André Koechlin et Cie de Mulhouse, puis à partir de 1872 par la Société Alsacienne de Construction Mécanique (qui a pris la suite des ateliers Koechlin) dans ses usines de Grafenstaden et 173 wagons à minerai construits à Lyon, chacun pouvant transporter jusqu’à 6 tonnes. Les convois comportaient 7 à 14 wagons et mesuraient 40 à 70 mètres de longueur.

La SACM a peut-être aussi fourni le matériel d’extraction équipant les puits Serpieri et Hilarion, avec des machines d’une puissance de 15 à 18 chevaux, possédant un guidage complet, des cages avec parachutes et des wagonnets (en 1879, Alfred Huet, un des premiers ingénieurs de la CFML, dans un mémoire à la société des ingénieurs civils attribue ce matériel à une Société centrale des constructions mécaniques. On trouve deux société pouvant correspondre à ce nom : la Société française de constructions mécaniques, mais qui a été créée en 1898 et succède aux anciens établissements Cail, et la SACM, avec laquelle la CFML était déjà en relation d’affaires).

Pendant la période 1892-1894, Albert assiste et aide dans ses recherches, comme plusieurs autres ingénieurs, un jeune archéologue de l’École française d’Athènes, Édouard Ardaillon. Dans son ouvrage « Les Mines du Laurion dans l’Antiquité » publié en 1897, Ardaillon écrit : « Cette étude sur les mines du Laurion dans l’antiquité aurait été à peu près inabordable pour moi, si je n’avais trouvé à Athènes, auprès des Directeurs de la Compagnie française et de la Société hellénique l’accueil le plus bienveillant. Je dois aussi un témoignage particulier de gratitude à M.M. Rabut, Pageyral, Doche, Chambon et Bouchez, ingénieurs de la Compagnie française qui ont toujours été pour moi des conseillers les plus aimables et les plus compétents. Je me fais un plaisir de les remercier de leur dévouement. »

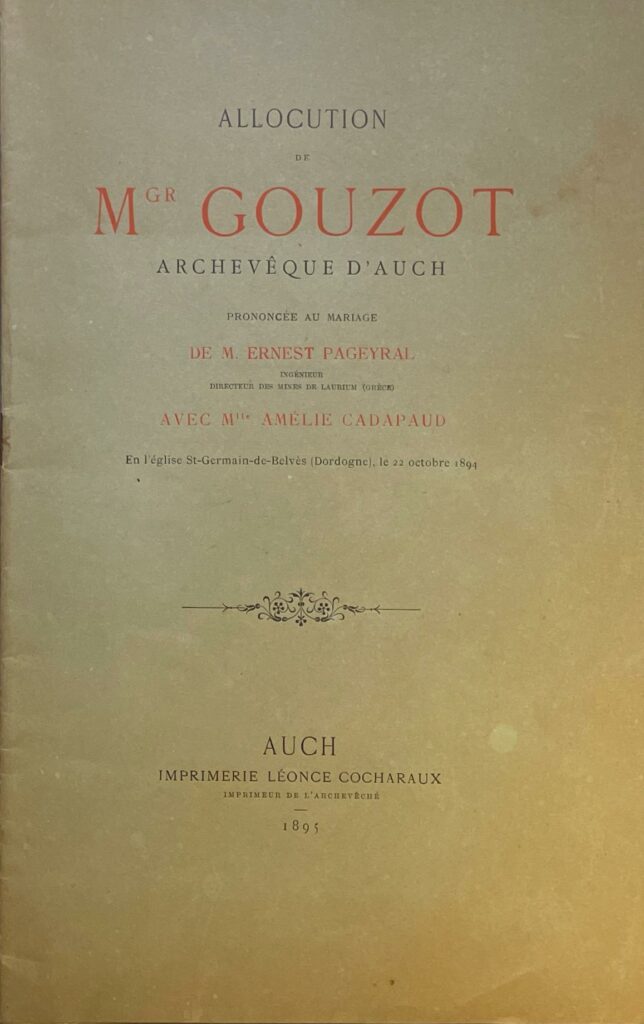

À Saint-Germain de Belvès, Albert épouse civilement le 18 octobre puis religieusement le 22 octobre 1894 Amélie Cadapaud. L’union est célébrée par Mgr Gouzot, archevêque d’Auch, primat de Novempopulanie, cousin d’Amélie du côté maternel. Dans son homélie il prénomme Albert, Ernest.

Dans les jours suivants le couple part pour le Laurium.

En 1895, Albert est nommé ingénieur divisionnaire principal.

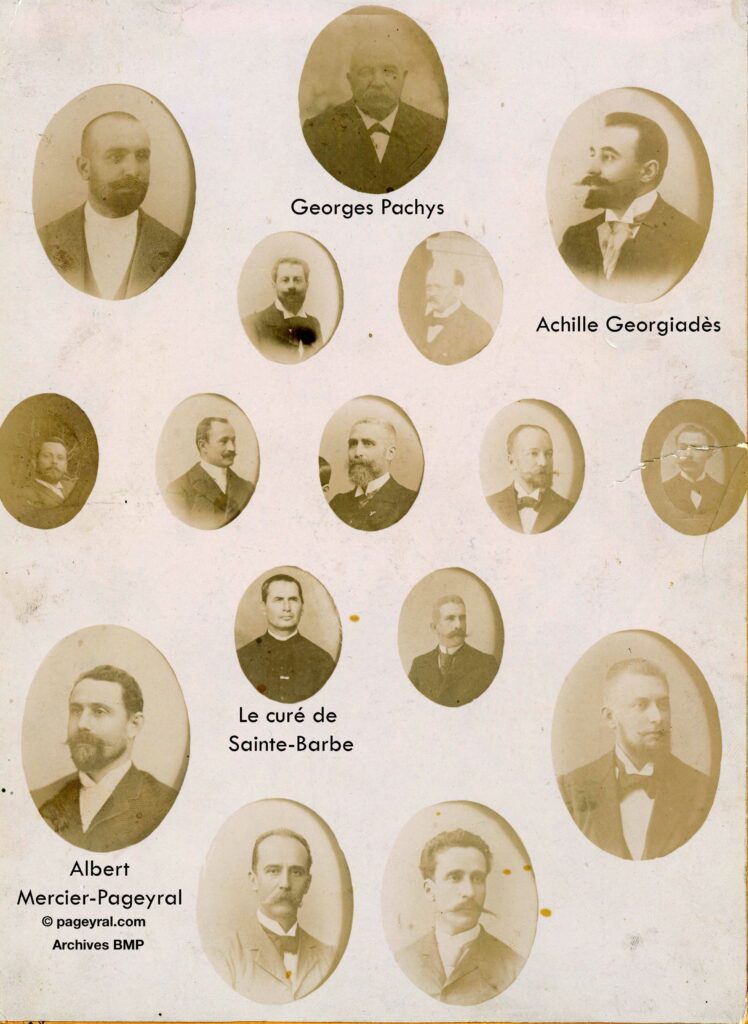

Jeanne Marie Amélie Lavria « Simone », fille aînée d’Albert et Amélie, nait à Camarésa le 29 mars 1896. Lavria ? il s’agit du prénom de l’épouse de Fernando Serpieri (fils de Giovanni Battisti Serpieri, un des fondateurs de la CFML), couple avec lequel Albert et Amélie se sont liés d’amitié ; Lavria Serpieri est la fille de Georges Pachys, un des créateurs de la première société franco-italienne pour l’exploitation des scories métallifères du Laurium avec Hilarion Roux et Giovanni Battisti Serpieri au début des années 1870.

D’après Jean Gueydan, Simone est ondoyée à l’âge de 5 mois en septembre 1896 (sans doute à l’église catholique Sainte-Barbe de Kypriano, construite par la CFML et située près de ses locaux, plutôt qu’à l’église italienne de Camaresa, utilisée par le nombreux personnel venant d’Italie – recherche en cours) puis baptisée à Tayac à l’été 1897. Cette façon de faire – très inhabituelle, l’ondoiement étant pratiqué sur les nouveaux-nés en danger de mort – doit être autorisée par un évêque; elle a aussi été utilisée pour sa sœur Hélène -née et ondoyée à Arles-sur-Tech- et son frère Jean -né à Tunis, ondoyé à Sainte-Marguerite du Mornag, près de la mine du Djebel Ressas- eux aussi baptisés à Tayac).

Le 7 avril 1896, des ouvriers de la mine se mettent en grève. Employés par des entrepreneurs sous-traitants, ils veulent être salariés par la CFML, avec un salaire plus élevé et un accès aux avantages fournis par la Compagnie à ses employés. Malheureusement les grévistes de Camaresa attaquent à la dynamite et mettent le feu aux bâtiments et bureaux de la mine, dans lesquels se trouvent en réunion Fernando Serpieri et deux ingénieurs, Georges Rabut et Albert. Les ingénieurs réussissent à s’échapper, déguisés et aidés par quelques hommes dévoués, dans la voiture de M. Négris, maire de Lavrion et dirigeant de la Compagnie Hellénique. Dans une lettre adressée le 27 avril 1897 à Théophile Homolle[2], directeur de l’École française d’Athènes et ami du couple, l’ingénieur Jules Babé (X 1881) raconte : « Le soir, tout allait pour le mieux relativement, nous avons été chercher Mme Pageyral qui relevait de couches et qui a vraiment été bien courageuse. Enfin à minuit, la force grecque demandée à 5 heures, est arrivée ». La police puis l’armée interviennent, des coups de feu sont échangés. On compte plusieurs blessés et de 2 à 5 morts selon les sources. C’est sans doute lors de cet épisode que prend place l’évènement rapporté par Jean Gueydan : Simone, âgée d’à peine 1 mois, enroulée dans une couverture, est emmenée hors de Camarésa par Achille Georgiadès[3] qui la fait passer pour sa fille (évènement que Jean situe lors de la guerre gréco-turque de Trente jours, mais qui a eu lieu en 1897, après le départ d’Albert et de sa famille de Grèce).

[2] Théophile Homolle (1848-1925) avait un frère Georges (1845-1883) dont une petite-fille (Marie-Thérèse Homolle) a épousé un petit-fils de Maurice Crété (colon installé en Tunisie en 1883 qui a créé une importante exploitation en grande partie viticole dans le Mornag), ami des Salièges, Gueydan et Mercier-Pageyral.

[3]Achille Georgiadès (Mines 1890) est ingénieur à la CFML de 1895 à 1902. En 1896, il épouse Clémence Collet, fille d’Adrien, agent consulaire de la France au Laurium et ingénieur à la CFML. Le couple sympathise avec nos grands-parents: ils resteront en relation après leur départ de la CFML. Leur fille Madeleine (1897-1992, épouse Barnier puis Ginglinger) reste proche des Mercier-Pageyral et des Gueydan : en août 1941, elle aura la garde de Solange et Françoise, petites-filles d’Albert, lors d’un voyage que leurs parents doivent faire en Tunisie lors d’un décès familial.

Le 29 mai 1896, Albert signe à Camarésa deux plans : le premier est celui de l’infirmerie existante, le second indique des améliorations à apporter : agrandissement de la salle des blessés, formation d’un porteur (meuble) des remèdes et création d’un grand vestibule à la place de l’ancienne cour intérieure. L’infirmerie a pu être localisée par Madame Mamaloukaki, mais il n’en reste rien. (Ces plans sont visibles ici, dans la partie privée du site)

Le 3 juin suivant, Albert signe un 3ème plan, celui d’un bâtiment sur 2 niveaux, comprenant un magasin à huile, un magasin à outils et un magasin à couffins (pour le transport des minerais dans les galeries) autour d’une salle de distribution et d’un bureau.

14 octobre 1896 : Albert est à Paris et reçoit une lettre de la Compagnie française des mines du Laurium, confirmant une entrevue de la veille : la CFML porte ses appointements à 12 000 Fr annuels à partir du 1er octobre 1896, puis à 12 600 Fr au bout de 2 ans révolus. S’y ajoute une gratification annuelle, à la discrétion de la Compagnie, mais qui ne peut être inférieure aux impôts lui incombant. Sa qualité d’étranger engagé hors de Grèce l’autorise à rapatrier en France, au pair et sans frais, jusqu’à 80% de son salaire, payé en fin de mois, en drachmes ou « francs grecs ». S’ajoute un logement avec quelques gros meubles, mais sans obligation de lui fournir un mobilier complet. Il doit aussi payer les impôts grecs et cotiser à la caisse de secours. En cas de démission, le préavis est de 3 mois sans indemnité ni frais de rapatriement. Il est vraisemblable que ces conditions ne l’ont pas satisfait et que, sans doute aussi poussé par les évènements d’avril 1896, il a alors démissionné de son poste.

Albert et sa famille s’installent en France début 1897 ; il poursuit et diversifie sa carrière d’abord en France, puis en Tunisie et au Chili.

Texte mis à jour le 25 janvier 2024

À suivre …

ou continuez vers :

2 commentaires

solange

Passionnant cet article.Charles a terminé sa vie professionelle à la S.A.C.M et Yves y a même fait un stage devant une planche à dessin .Le monde est petit

Yoan

Formidablement interessant.

Pour avoir eu la chance de m’enfoncer dans ces mines, visiter l’ensemble du parc technologique et le petit musée de Camarésa, je suis très attaché à cette histoire. Et c’est juste une petite tranche de notre histoire familiale.

Je dois aussi ajouter que ma mère, Nadine Gueydan, petite fille de Simone porte en second prénom Lavria. Prénom qui m’a toujours intrigué mais qui maintenant prend tout son sens.

Laurium – Laurion – Lavrio – Lavria.

Vraiment bravo et merci!